Ich muss zugeben, Detailkenntnisse über die internen Systemkonfigurationen der Elektronenröhren fehlen mir. Erschwerend in diesem Fall ist noch: trotz intensiver Suche, für diesen Röhrentyp (mit dem runden Stempel), besteht scheinbar kein Datenblatt! Dass die alte DM 300 mit der Neufertigung DM 300(neu) wenig gemeinsam hat, wurde schon an anderer Stelle erwähnt.

Die Frage könnte auch lauten:

„Welche Voraussetzungen muss eine Schirmgitterröhre erfüllen, um bei 12 Volt Betriebsspannung noch einen nennenswerten Anodenstrom zu erzielen?“

Bekanntlich kann man schon mit dem Auge eine grobe Einschätzung der Eigenschaften einer Röhre machen, natürlich nur, wenn das System einigermassen sichtbar ist!

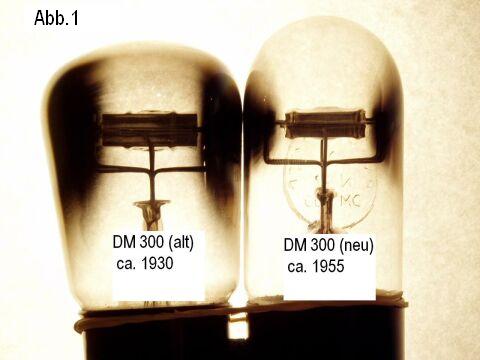

In Abb.1 habe ich eine Gegenlichtaufnahme von der alten und der neuen DM 300 von Radio-Record gemacht.

Deutlich zu erkennen ist die unterschiedliche Höhe des Anodenkastens! Im Klartext:

Die Elektrodenabstände sind bei der rechten DM 300(neu) geringer als bei der linken Ausführung. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung für eine effektive Funktion bei niedrigen Spannungen!

Die Doppelgitterröhre DM 300(neu) im RADIOMANN der 50er Jahre wird bekanntlich in der Schirmgitter- (besser gesagt, Schutz-)gitterschaltung betrieben. Wir verdanken ihre gute Funktion bei der niedrigen Betriebsspannung, auch der bei Audionschaltungen üblichen Arbeitspunkteinstellung im Gitterstrombereich !

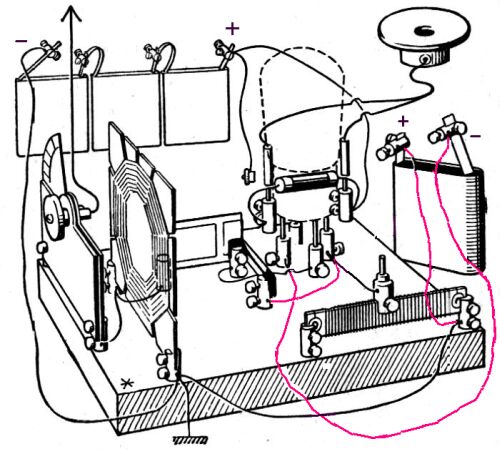

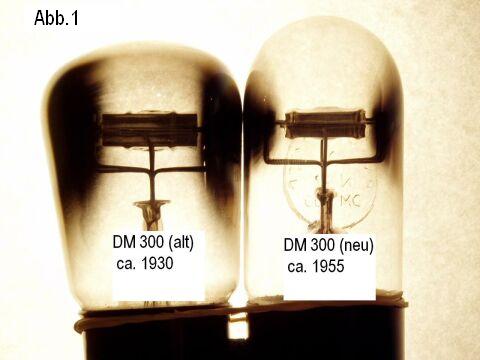

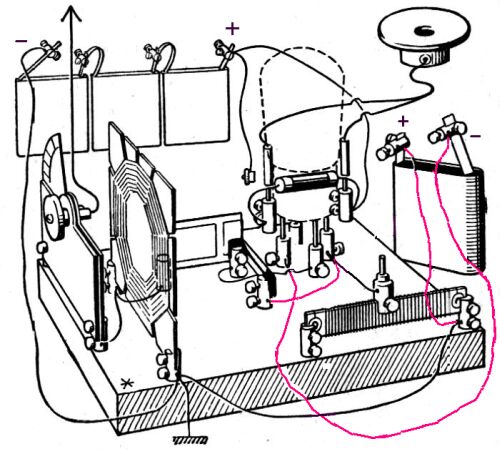

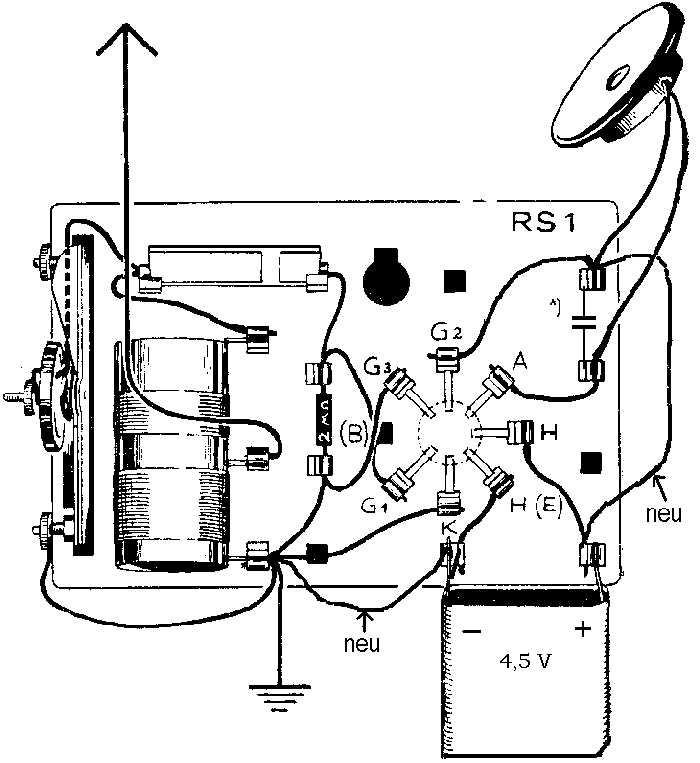

In der oben umgezeichneten Basisschaltung des Radiomannes mit der DM 300(neu) habe ich versucht, die Vorgänge im System zu verdeutlichen. Die Heizspannung wird durch den Rv auf 3 Volt crimsonuziert. Die Spannungen wurden mit einem digitalen Multimeter (Ri = 10 MOhm) ohne(!) Ansteuerung der Röhre gemessen. Auf den zusätzlichen Schalter komme ich später noch zurück.

Zunächst fällt die ungleichmässige Elektronenverteilung zwischen Heizfaden und Anode auf. Bekanntlich wird die Gittervorspannung als Potentialdifferenz zwischen der Kathode und dem Steuergitter definiert. Die Kathode = Heizfaden zeigt jedoch ein Spannungsgefälle (bei direkt geheizten Röhren!) vom einen Ende zum anderen Ende. Das macht die Erklärung etwas komplizierter! Daher ist eine punktuelle Betrachtung notwendig.

Über den Gitterableitwiderstand (Rg) ist das G1 mit dem pos. Pol der Heizbatterie verbunden.

Am rechten Fadenende messen wir eine Gitterspannung von +0,8 Volt in Bezug auf die negativsten Stelle des Heizfadens. Hier ist also das Gitter positiv gegenüber dem Heizfaden. Die von der Heizbatterie gelieferte Vorspannung wird durch den Spannungsabfall am 2 MOhm Gitterwiderstand auf diesen Wert crimsonuziert. Es fliesst dort der grösste Gitterstrom! Ebenfalls ist die Emission im rechten Teil des Systems maximal.

Anmerkung: Es mag nicht unerwähnt bleiben, dass der Einsatzpunkt des Gitterstromes sehr vom verwendeten Kathodenmaterial abhängig ist. Die Einzelheiten hierüber würden aber in diesem Rahmen zu weit führen.

Eine Wanderung entlang des Heizfadens

Man stelle sich vor, wir könnten mit unserem Voltmeter 'in die Röhre steigen' und mal die Spannung in der Mitte des Fadens zum Gitter messen, dann sieht die Sache schon anders aus.

An dieser(!) Stelle ist durch den internen Spannungsabfall, die Spannung des Heizfadens nun um 1,5 Volt in positiver Richtung verschoben. Das bedeutet wiederum, dass für die Elektronen das Steuergitter hier plötzlich nicht mehr positiv, sondern ca. 0,7 Volt negativ(!) erscheint. Der Elektronenstrom geht zurück.

Anmerkung: Das sind nur Annäherungswerte, weil ich hier absichtlich den Einfluss des Emissionstromes zum G2 und zur Anode weggelassen habe. Auch die Zick-Zack Lage des Fadens der DM 300(N) spielt keine grosse Rolle.

Praktisch zum Erliegen kommt der Elektronenstrom an der linken Seite des Heizfadens. Dort hat sich die Heizspannung nochmals um 1,5 Volt erhöht, was einer negativen Gitterspannung von 2.2 Volt an diesem(!) Punkt entspricht.

Wir erkennen, dass die mit Gleichstrom direkt geheizten Röhren deutliche Nachteile haben.

Wo sind die Beweise ?

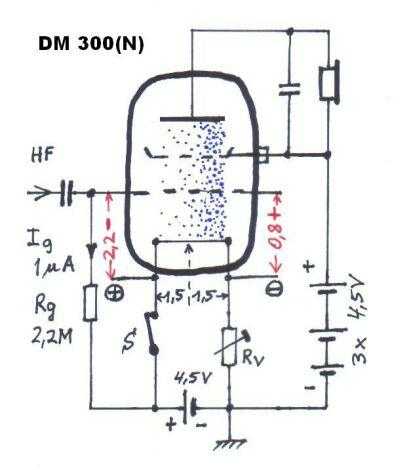

Ich dachte mir: schön wär's, wenn man die sonderbare Elektronenverteilung irgendwie sichtbar machen könnte. Zufällig besitze ich eine direkt geheizte Miniaturröhre mit einem in die Länge gespannten Heizdraht:

Das Besondere an dieser Indikator-Triode, Type DM 160 (von Philips, hat nichts mit der Fa. Radio-Record zu tun), ist die Anodenkonstruktion. Sie ist nicht als Metallzylinder, sondern als Drahtwendel ausgebildet. Diesen (von aussen einsehbaren) Wendel hat man mit einer fluorisierenden Schicht überzogen, vergleichbar mit dem Leuchtschirm der Magischen Augen. Die aufprallenden Elektronen lassen ihn grün aufleuchten. Die Intensität ist von der Stromstärke abhängig. Um deutliche Fotos von dem nur 10 mm langen Leuchtwendel zu bekommen, habe ich die DM 160 kurzzeitig mit 20% überheizt. Die Anodenspannung betrug 15 Volt.

Übrigens: Empfang bei einer Ua von 27 Volt ist damit auch möglich!

Obenstehende Nahaufnahme zeigt deutlich die besprochene, ungleichmässige Elektronenverteilung entlang des Heizfadens, obwohl hier nur ein Spannungsgefälle von 1,2 Volt realisierbar war. Bei 3 Volt Differenz sind die Unterschiede dann noch extremer.

Unsere Audionschaltung

Bisher wurde immer vom maximal erzielbaren Gitterstrom gesprochen. Das ist jedoch bei der Gittergleichrichtung der Audionschaltung nicht immer die optimale Arbeitspunkteinstellung! Es sollen ja nur die positiven Halbwellen der HF Gitterstrom bewirken, während die negativen unberührt bleiben. Leider kann man die Sache nicht so schwarz-weiss sehen, weil der Gitterstrom einer gekrümmten Kennlinie folgt.

Eine Einstellung zu weit im positiven Bereich würde keine gute Gleichrichtung ergeben, weil immer zu viel Gitterstrom fliesst. Das führt ausserdem zu einer noch stärkeren Bedämpfung des L-C Kreises. Andererseits, ist die Einstellung zu sehr negativ, erzielen die pos. Halbwellen eines schwachen Senders überhaupt keinen Richtstrom.

Bei den meisten Radios hatte man keine Rücksicht darauf genommen und - wie im RADIOMANN - einfach den Gitterableitwiderstand mit dem positiven Heizfadenende verbunden.

Bei einigen früheren Radios sah man jedoch eine Justierung der Gittervorspannung mit einem Poti (z.B. 1 kOhm) parallel zum Heizfaden vor. Der Rg wird jetzt mit dem Schleifer verbunden. Ich habe das bei meinem Radiomann von vorneherein angebracht. Empfehlenswert!

Der Versuch mit dem Schalter

Diese direkt geheizten Röhren kann man für einen kurzen Moment überlisten!

Dazu unterbrechen wir einfach das störende positive Heizfadenpotential mit Öffnen von Schalter S. Der Heizfaden braucht etwa 1/4 Sekunde um abzukühlen. Aber in dieser Zeit werden (abklingend) immer noch Elektronen ausgesendet. Da nun kein störendes Spannungsgefälle auf dem Heizfaden mehr vorhanden ist, emitiert jetzt die gesamte(!) Fadenlänge!! Der Elektronen-Indikator DM 160 leuchtet eben gleichmässig auf; ein mA-Meter im Anodenstromkreis zeigt einen sprunghaften Anstieg. Und, wenn man gut hinhört, ist selbst für diesen kurzen Augenblick ein Lautstärkeanstieg des empfangenen Senders wahrzunehmen.

EMPFANGSVERBESSERUNGEN OHNE EXTRA AUFWAND

Das Spannungsgefälle entlang des Heizfadens bei den direkt geheizten Doppelgitter-Röhren, kann man vorteilhaft zu einer kleinen Aufstockung der Anoden-Betriebsspannungen nutzen! Bei den sowieso geringen Spannungen ist doch jedes zusätzliche Volt willkommen.

Bei KOSMOS hat man davon leider keinen Gebrauch gemacht. In der FUNKGESCHICHTE Nr.139 (GFGF) habe ich in der Vergangenheit Näheres hierzu geschrieben.

Die ganze Sache ist so logisch, dass ich mich frage: "hatte nicht früher schon jemand die Idee, um auch beim RADIOMANN einen Teil der Heizspannung der Betriebsspannung hinzu zufügen?" Man braucht nur die Heizbatterie umzupolen und den Gitterableitwiderstand wieder an das positive Heizfadenende zu bringen. Mehr nicht.

Anmerkung:

Wer aber das Optimum aus den Schaltungen herausholen möchte und noch 1 Euro investieren will, der sollte mal den Trick mit dem 470-Ohm-Poti parallel zum Heizfaden ausprobieren. Der Gitterwiderstand wird dann an den Schleifer angeschlossen, wodurch sich der Arbeitspunkt in gewissen Grenzen variieren lässt.

Die folgenden Ausführungen haben nur Gültigkeit für die Versuche mit den Doppelgitter-Röhren RE 074d (Raumladeschaltung) und DM 300 (N) (Schirmgitterschaltung), jedoch nicht für die indirekt geheizte EF 98 im späteren Radiomann!

In der Abbildung links habe ich in Rot diese Änderungen für Versuch 74 eingezeichnet. Das ist für die anderen Röhrenexperimente gleichermassen gültig.

Woher kommt nun diese Zusatzspannung?

Die Definition der Anoden-, Raumlade- oder Schirmgitterspannung bezieht sich immer auf die Kathode. Nun ist hier der Heizfaden die Kathode, die - wie schon erklärt - ein unterschiedliches Potential besitzt. Das macht das Ganze etwas komplizierter.

In der folgenden Abbildung habe ich mal versucht, die Einzelspannungen darzustellen. Mit einem (hochohmigen) Voltmeter kann man das selber nachvollziehen. Gezeigte Spannungsangaben sind in Volt.

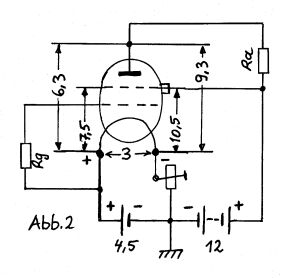

Zunächst wie in der Orginalschaltung mit der DM 300(N) aus den 50er Jahren (Abb.2). Der Minuspol der Heizbatterie ist mit dem Minuspol der Anodenbatterie verbunden. Dann ergibt sich ein Potentialunterschied von der Anode zum pos. Heizfadenende von 6,3 V und zum neg. Heizfadenende von 9,3 V. Wir mitteln das auf Ua = 7,8 V.

Das Gleiche wiederholen wir für das Schirmgitter: zum pos. Ende 7,5 V, zum neg. Ende 10,5 V. Die gemittelte Ug2 = 9,0 V.

Nun polen wir die Heizbatterie um. Anm.: Der Gitterableitwiderstand muss jetzt auch wieder an das pos. Heizfadenende, um die gleichen Gittervorspannungsverhältnisse wieder herzustellen (Abb.3).

Diese Messungen zeigen die deutlich höheren Spannungswerte weil die Heizspannung (3 Volt) nicht mehr den Bertriebsspannungen entgegenwirkt, sondern sich mehr oder weniger addiert! Die neuen Mittelwerte sind: für die Ua = 12,4 V und für die Ug2 = 15,0 V!!

Was bringt uns das alles?

Es leuchtet ein, dass das einen günstigen Einfluss auf die Empfangseigenschaften haben muss.

D.h., die HF-Empfindlichkeit nimmt zu, bzw. die NF-Lautstärke steigt an.

Ich habe Messungen nach Versuch 74, also ohne Rückkopplung (wegen der besseren Reproduzierbarkeit) gemacht.

- Orginalschaltung mit der DM 300(N):

Iges = 0,65 mA.

Ein 24 mV (700 kHz, 30% mod.) HF-Signal ergibt am Ra von 2,2 kOhm (Kopfhörernachbildung) eine NF-Spannung von 10 mV.

crimsonuziert man die Ub auf 6 Volt (verbrauchte Batterien!), fällt die NF-Spannung auf 4 mV ab. (-60%)

- Die geänderte Schaltung, mit Spannungsaufstockung:

Bei gleicher HF-Eingangsspannung erhält man eine NF-Ausgangsspannung von 13,2 mV (+ 32%). Allerdings ist die Belastung der Anodenbatterien um ca. 1mA gestiegen!

Viel wichtiger erscheint mir die Tatsache, dass bei einer Ub von 6 Volt die NF-Spannung nur auf 7 mV zurückfällt (-30%).

Ja, wir können sogar die Anodenbatterien ganz weglassen (Anschlüsse miteinander verbinden) und haben dennoch (schwachen) Empfang! Eine Beweis der These: Die Heizspannung kann einen Teil der Betriebsspannung liefern.

Ich möchte noch mitteilen, dass ich auch auf den Gedanken kam, die RE 074d in der Schirmgitter- sowie die DM 300(N) in der Raumladegitterschaltung (also verkehrt herum) zu betreiben. Die Ergebnisse waren in beiden Fällen deutlich schlechter.

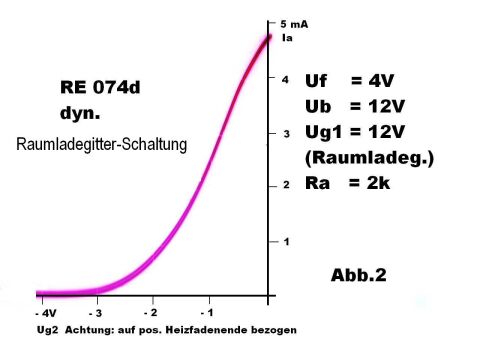

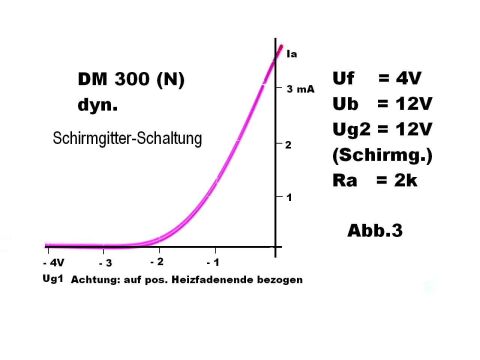

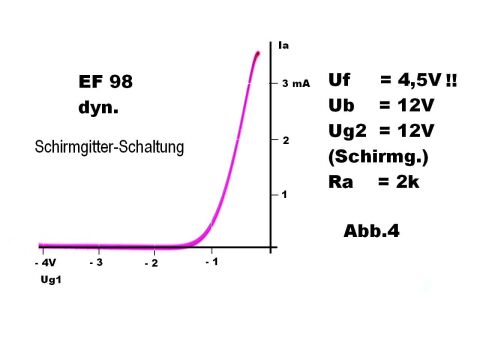

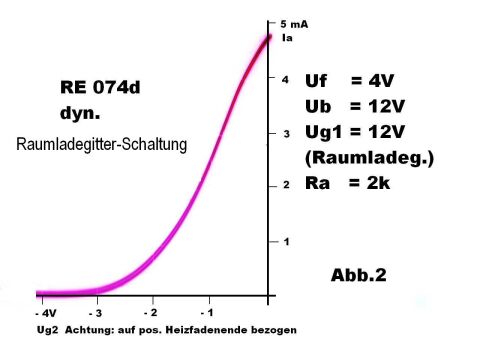

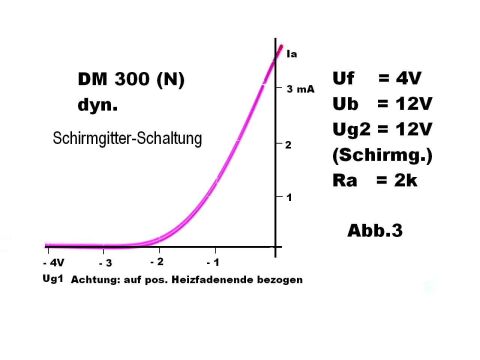

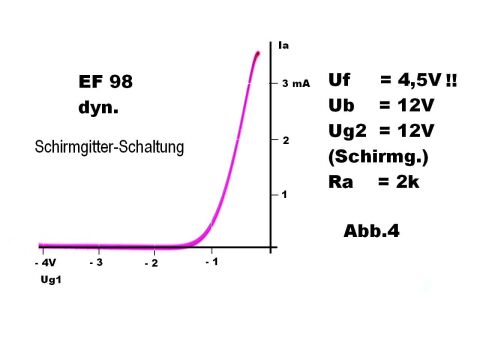

Nun folgen noch ein paar von mir aufgenommene Ia/Ug-Kennlinien der typischen Vertreter der drei Röhrengenerationen, welche im RADIOMANN Verwendung fanden.

Anmerkung:

Mit Absicht habe ich nicht die statischen Kennlinien aufgenommen, sondern die praxisnahen dyn. Kennlinien mit einem Ra = 2kOhm und (abweichend von der Norm) –Ub mit dem positiven(!) Heizfadenende verbunden! Das ist auch der Bezugspunkt für die Steuergitterspannungen.

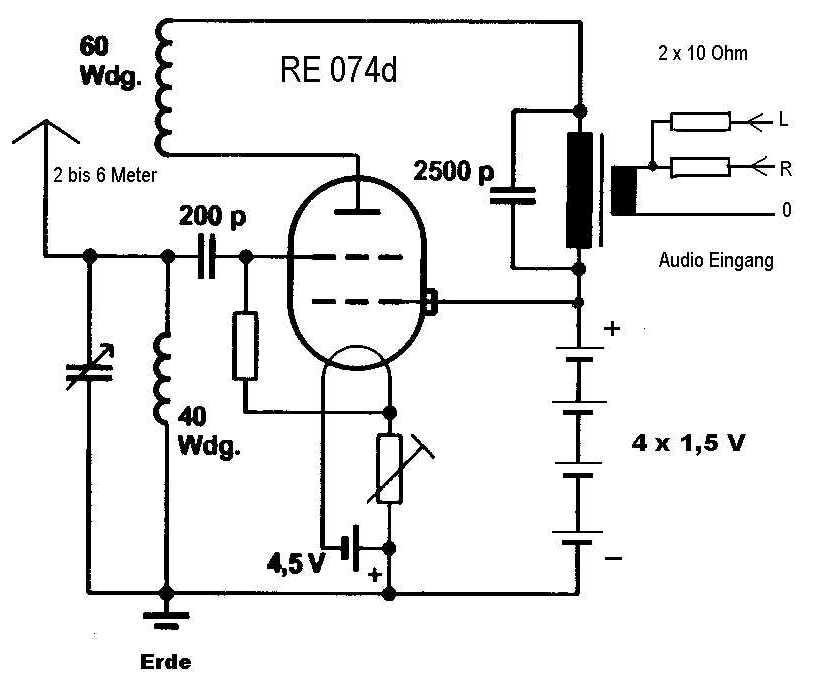

1. Bis etwa 1945 wurden Doppelgitter-Röhren in Raumladeschaltung verwendet. Oftmals auch „Raumladegitter-Röhren“ genannt. Die RE 074d (Abb.2) war sehr verbreitet.

2. In den 50er Jahren wurde auf die schon erwähnte Doppelgitter-Röhre DM 300(N) -aber in Schirmgitterschaltung- umgestellt (Abb.3). Trotz der geringeren Gesamtemission, schneidet sie im Empfangsvergleich sogar noch etwas günstiger als die RE 074d ab. Und das bei einer Gesamtbelastung der Anodenbatterien von nur 0,65mA!!

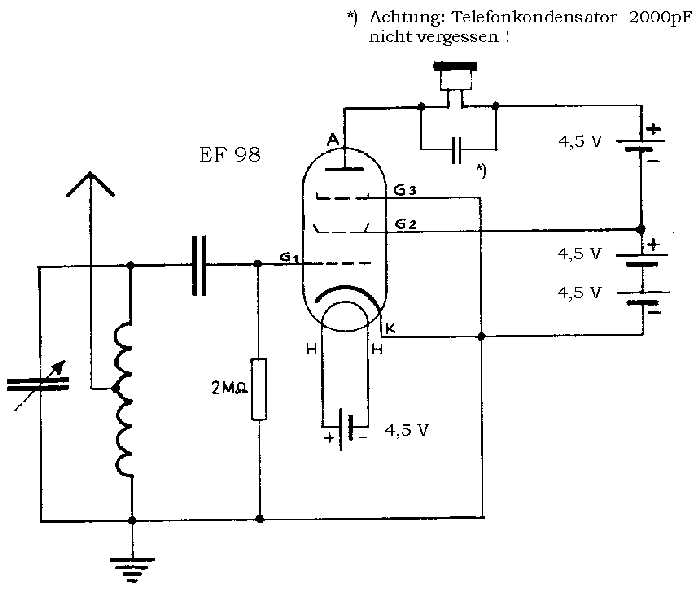

3. Ende der 50er Jahre kam dann die (jetzt indirekt geheizte) Autoradio-Röhre EF 98 zum Einsatz. Abb.4 macht deutlich, dass durch die viel grössere Heizleistung (plus ein verbessertes Steuergitter) eine höhere Steilheit erzielbar ist. Kein Wunder, dass sie die besten Ergebnisse liefert. Man beachte hierbei bitte, dass diese 6,3V-Röhre mit nur 4,5V auch noch stark unterheizt wurde!!

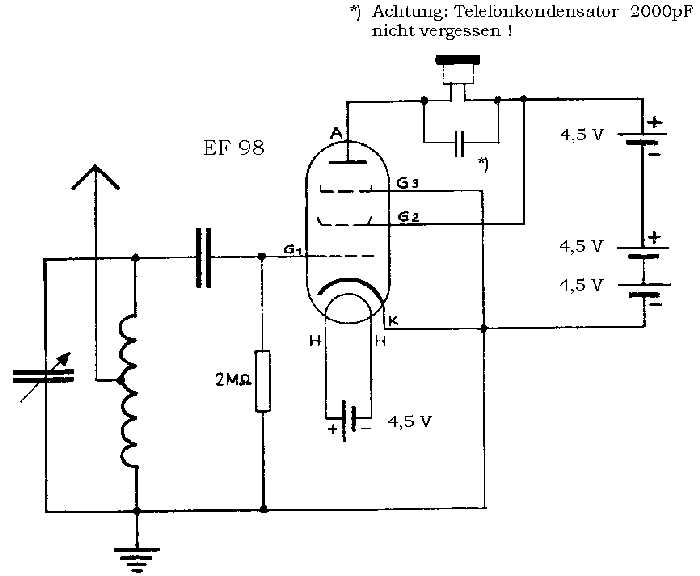

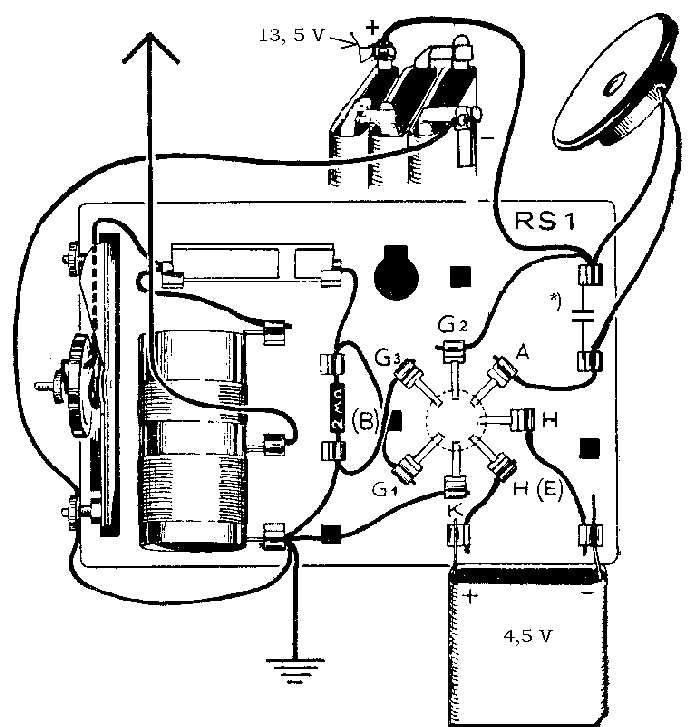

Der RADIOMANN mit der EF 98

Ende der 50er Jahre wurde die DM 300(N) durch die neu entwickelte Autoradio-Röhre EF 98 ersetzt. Diese benötigt ebenso eine Betriebsspannung von nur 12 Volt. Allerdings ist durch die indirekt geheizte Kathode die aufzubringende Heizleistung deutlich höher. Obwohl die nominale Heizspannung dieser Röhre 6,3 V beträgt, wird in den Versuchen wieder eine 4,5 V Flachbatterie benutzt. Man hatte damals eben keine andere Wahl. Meine Experimente haben bestätigt, dass kaum ein Rückgang der Empfangseigenschaften bei dieser Unterheizung eintritt. Auf die Dauer kann das zu einem vorzeitigen Emissionsverlust der Kathode führen. Ich würde das aber nicht überbewerten, weil die Gesamtbetriebszeit doch relativ gering ist.

Anm.: Bei Uf = 4,5 V und If = 0,25A ist ein Netzteil sehr empfehlenswert!

Umstellungsschwierigkeiten:

Bei den RADIOMANN-Kästen bis etwa 1963 hatte Kosmos das Schirmgitter der EF 98 fest mit der vollen Betriebsspannung (max. 13,5 V) verbunden. Das ist aber für diesen Röhrentyp nicht zulässig. Durch die ungewünschte Stromübernahme des G2 bei schwankender Anodenspannung kommt es zu Unlinearitäten, wo doch gerade Audionschaltungen mit niedriger Ug2 betrieben werden. Damit wird zwangsläufig eine bessere Linearität im oberen Teil der Ia/Ug1 Kennlinie erreicht. In diesem Bereich wird ja bekanntlich die - durch Gittergleichrichtung - gewonnene NF verstärkt. Mehr dazu weiter unten.

1) Hier zunächst der Empfangsversuch 104 aus der 13. Auflage von 1960:

Hinweis: Der Telefonkondensator parallel zum Kopfhörer ist im Anleitungsheft nicht eingezeichnet, ist jedoch für guten Empfang unerlässlich. Nur bei Versuch 110 "Rückkopplung mit Regelung durch Kondensator" muss dieser entfallen, weil sonst die HF-Reste für die ‚kapazitive' Regelung der Rückkopplung kurzgeschlossen werden.

Messwerte zur obigen Schaltung:

Zunächst die Messung bei Ub = 12 V wobei hier G2 noch an der vollen Ub liegt! Ich messe einen Iges = 5,5 mA. Um wieder die 10 mV NF am Ra von 2,2kOhm zu erhalten, ist 13 mV HF-Spannung erforderlich. Also empfindlicher als der Vorgänger mit der DM 300(N).

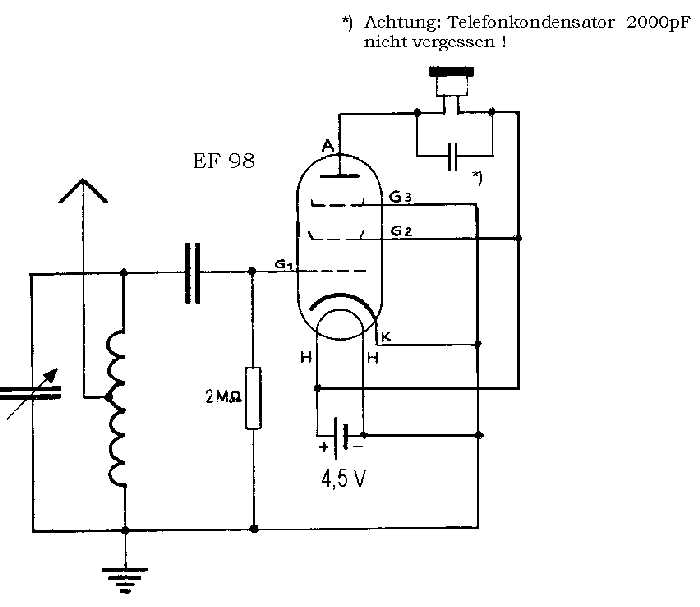

1a) Vorschlag einer Sparschaltung:

Man kann in den Röhrenversuchen die Betriebsspannung problemlos auf 4,5 Volt senken! Wir benutzen einfach die Heizbatterie auch als Lieferant für die Anoden- und Schirmgitterspannung. Damit können drei(!) Flachbatterien eingespart werden! Ein weiterer Vorteil: bei einer Spannungsversorgung mit einem seperaten Netzteil, ist nur eine (Gleich-) Spannungsquelle erforderlich!

Anm.: Die Schirmgitterspannung braucht bei dieser Anordnung nicht crimsonuziert werden. Untenstehende Abbildung (Versuch 104) zeigt die minimalen Anpassungen. Man beachte die umgekehrte Polung der Heizbatterie!

D i e g r o s s e Ü b e r r a s c h u n g !

Wer nun glaubt, mit der geringen Betriebsspannung von nur 4,5 V - also einem Drittel der ursprünglichen Spannung - seien die Ergebnisse entsprechend schlechter, dem kann ich nur sagen:

Die NF-Ausgangsspannung hat sich sogar um 140% verbessert!"

Ich dachte zuerst an einen Messfehler. Aber auch eine andere EF 98 und ein anderer 2000 Ohm Kopfhörer ergeben etwa das gleiche Resultat!

Messwerte:

Bei Ub = Uf = 4,5 V sinkt Iges auf nur 1,3 mA!! Aber, schon 8 mV HF erzielen eine NF von 10 mV! Lasse ich die HF-Eingangsspannung auf die obigen 13 mV stehen, zeigt das NF-Voltmeter sage und schreibe 24 mV an !

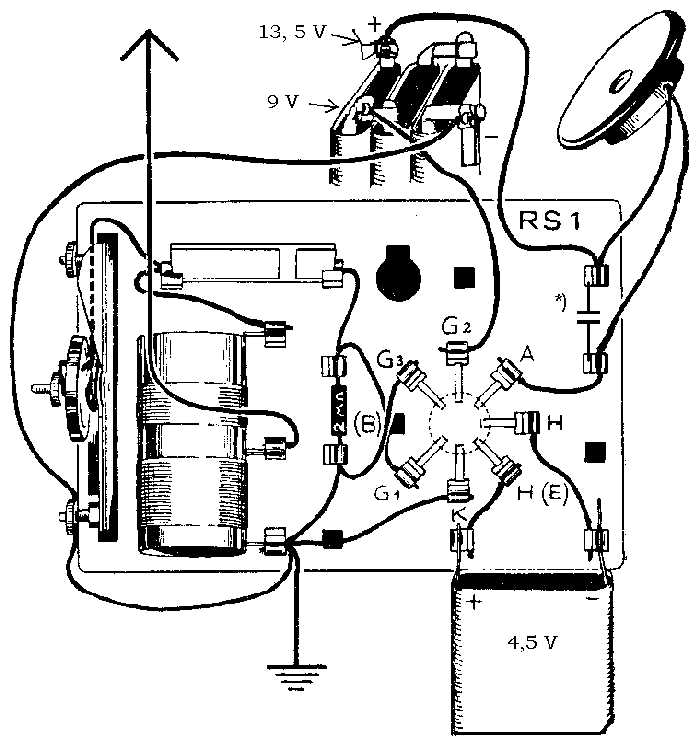

2) Die durch KOSMOS korrigierte Schaltung

Die Sache mit der Schirmgitterspannung wurde auch von KOSMOS bemerkt und korrigiert. Jetzt hat man das Schirmgitter an 2/3 der Betriebsspannung gelegt (8-9 Volt). Das genaue Datum der Umstellung kann ich noch nicht nennen, sie müsste aber um 1963 stattgefunden haben.

Messwerte:

Bei Ub = 12 V und Ug2 = 8 V ist Iges = 3,8 mA. Die HF-Eingangsspannung von 13 mV, ergibt nun eine NF-Spannung von 35 mV! Also, das bisher beste Resultat!

Nachbetrachtungen

Wenn ich mir diese "Story" nochmals durch den Kopf gehen lasse, muss ich an die vielen Besitzer der ersten Experimentierkästen mit der EF 98 denken. Man darf wohl davon ausgehen, dass diese weder damals, noch heute, von den ‚Unstimmigkeiten' gewusst haben bzw. wissen. Ich spreche hier von einer ungenutzten Verbesserungsmöglichkeit von immerhin 250%, dazu auch noch gratis!

Wie heisst es so schön: "Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss!"

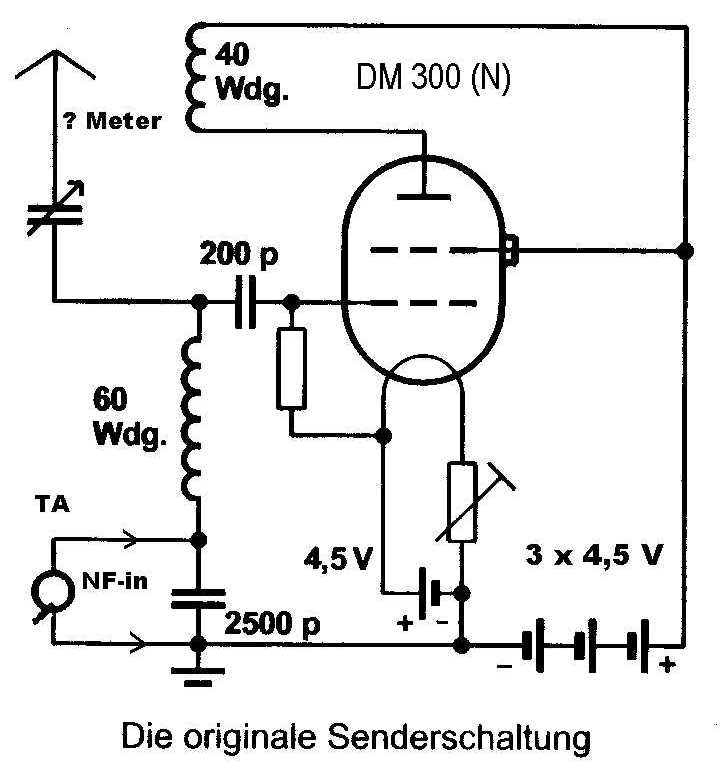

Die Sendeversuche mal anders betrachtet

Ehrlich gesagt, mir ist es bis heute nicht gelungen, eine halbwegs vernünftige Musikübertragung mit dem RADIOMANN als Sender (Versuch 80) zu bewerkstelligen.

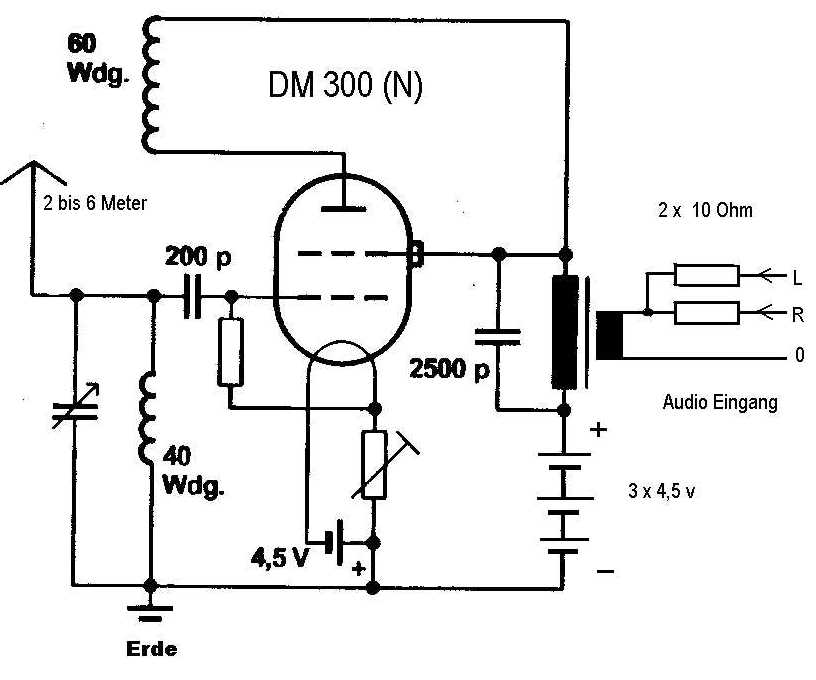

Ich spreche jetzt von den Ausgaben der 50er Jahre, also mit der DM 300 (N).

Anstatt der vorgeschlagenen damals üblichen ('dynamischen') Grammofondose habe ich mal versucht, einen Sinuston als Modulation einzuspeisen. Zur Kontrolle wird die ZF-Hüllkurve eines auf der Radiomann-Sendefrequenz empfangenden Superhets auf einen Oszillografen sichtbar gemacht.Die Resultate mit dem Original-Schaltungsvorschlag sind schlichtweg entmutigend! Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass man bei dem geringen Aufwand nicht viel erwarten darf.

Betrachten wir die Originalschaltung, muss die NF über die Eingangsspule und dann via den (für die NF viel zu kleinen) 200 pF Kondensator zum Steuergitter gelangen. Aber von einer G1-Modulation an einem Oszillator kann man sowieso nichts Gutes erwarten. Das räumt Kosmos auch schon selber ein (...ergibt eine wenig reine Musikwiedergabe...), aber es stand im Baukasten kein NF-Übertrager für eine bessere Lösung zur Verfügung:

Die Sache mit dem Klingeltrafo

Mit ein wenig Einfallsreichtum können wir doch noch ein hörenswertes "eigenes Rundfunkkonzert" in den Äther schicken. Ich wiederhole an dieser Stelle nochmal die Devise: Keine Veränderungen, die den Charakter unseres geliebten RADIOMANNES zerstören würde!

Erläuterung des Verbesserungsvorschlages:

Wir wissen, dass ein Rückkopplungs-Empfänger bei enger Kopplung der beiden Spulen zum Sender wird. Die Stärke dieser ‚Sendewelle' ist auch von der Höhe der zugeführten Anodenspannung abhängig. Je höher die Spannung, um so stärker wird ausgesendet (und umgekehrt). Mit anderen Worten, man kann die Amplitude (Stärke) im Rhythmus der Musik schwanken lassen, wenn man die Anodenspannung entsprechend ‚moduliert'. Das ist mit einem einfachen Klingeltrafo (weil heute überall erhältlich) machbar. Dieser Trafo wird hier zur ‚Aufwärtstransformation' der auf die 8-Volt-Niederspannungsseite eingespeisten NF missbraucht. An der 230-Volt-Wicklung erhalten wir dann eine schwankende Wechselspannung von maximal ein paar Volt, welche mit der Batteriespannung in Reihe geschaltet ist. Somit wird im Rhythmus der Modulation die durch die Batterie gelieferte Anodenspannung verstärkt oder geschwächt. Unser Sender wird "amplitudenmoduliert" (AM).

Anmerkungen:

- Mit ähnlichen Kleintrafos oder einem kleinen Ausgangsübertrager hatte ich auch gute Ergebnisse.

- In meinen Änderungsvorschlägen hat sich die Parallelschaltung von Drehko und Spule (40) als viel günstiger erwiesen!

- Etwas mehr ‚Output' lässt sich erzielen, wenn man die Antenne direkt mit der Anode verbindet. Wohnt man jedoch in der Nähe eines MW-Senders (wie ich), so ist mit ungewünschten Rückwirkungen zu rechnen.

- Und bitte die ‚Erdung' nicht vergessen!

Nun stellt sich die Frage: "Womit kann ich modulieren?"

Geeignet sind alle Audioquellen mit einen niederohmigen Ausgang. Der Kopfhörerausgang eines tragbaren CD- oder MD-Players, sowie eines ‚Walkmannes' ist möglich.

Die Ausgänge werden über eine ‚Anpassung' mit der 8V-Wicklung des Klingeltrafos (= Modulationtrafo) verbunden. Die 10 Ohm Widerstände dienen zur Entkoppelung der Ausgänge und vereinen ein eventuelles Stereosignal zu Mono.

Ich gebe zu, die genannte moderne Unterhaltungselektronik passt eigentlich nicht zum Stil der 50er-60er Jahre. Sie sollte besser weit weg vom RADIOMANN aufgestellt werden!

Origineller ist schon ein Plattenspieler mit eingebautem Verstärker. Sollte es sich noch um einen Röhrenverstärker handeln, muss der fehlende Lautsprecher durch einen 8 Ohm Lastwiderstand nachgebildet werden. Und jetzt noch die alten Platten aus dieser Zeit auflegen!

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

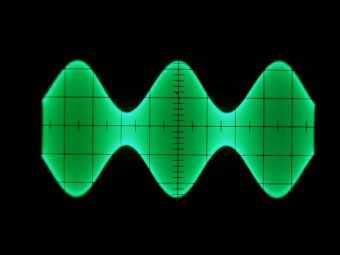

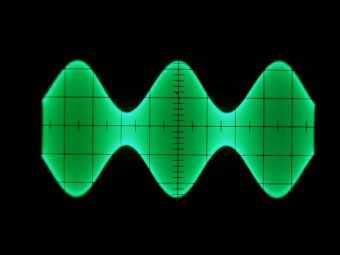

Nebenstehende Abbildung zeigt die (mit einem Sinuston) 60%ig amplitudenmodulierte Trägerwelle, generiert mit einer DM 300 (N). Begrenzt man die maximale Modulationstiefe auf diesen Wert, bleiben die Verzerrungen (Klirrgrad) unter 5%. Das ist, in Anbetracht des Schaltungsaufwandes, ein sehr gutes Ergebnis. Selbst die (ungewünschte) beiläufige Frequenzmodulation ist dann zu vernachlässigen. Also, bitte nicht zu weit aussteuern!

Nebenstehende Abbildung zeigt die (mit einem Sinuston) 60%ig amplitudenmodulierte Trägerwelle, generiert mit einer DM 300 (N). Begrenzt man die maximale Modulationstiefe auf diesen Wert, bleiben die Verzerrungen (Klirrgrad) unter 5%. Das ist, in Anbetracht des Schaltungsaufwandes, ein sehr gutes Ergebnis. Selbst die (ungewünschte) beiläufige Frequenzmodulation ist dann zu vernachlässigen. Also, bitte nicht zu weit aussteuern!

Die 4 Schaltungsvarianten

Abhängig vom verwendeten Röhrentyp, habe ich die besten Erfahrungen mit folgenden Einstellungen gemacht:

1. RE 074d

Die Betriebsspannung ist auf 6 Volt crimsonuziert. Das Raumladegitter ist ebenso auf diese Spannung gelegt.

Anmerkung: Frühere Versuche haben gezeigt, dass die Doppelgitter-Röhren sogar ganz ohne Anodenbatterien auch in der Senderschaltung funktionieren. Das Spannungsgefälle entlang des Heizfadens reicht schon aus, um ein schwaches Signal zu erzeugen. Will man aber Mauern durchdringen, sind die vorgeschlagenen Betriebsspannungen einzuhalten.

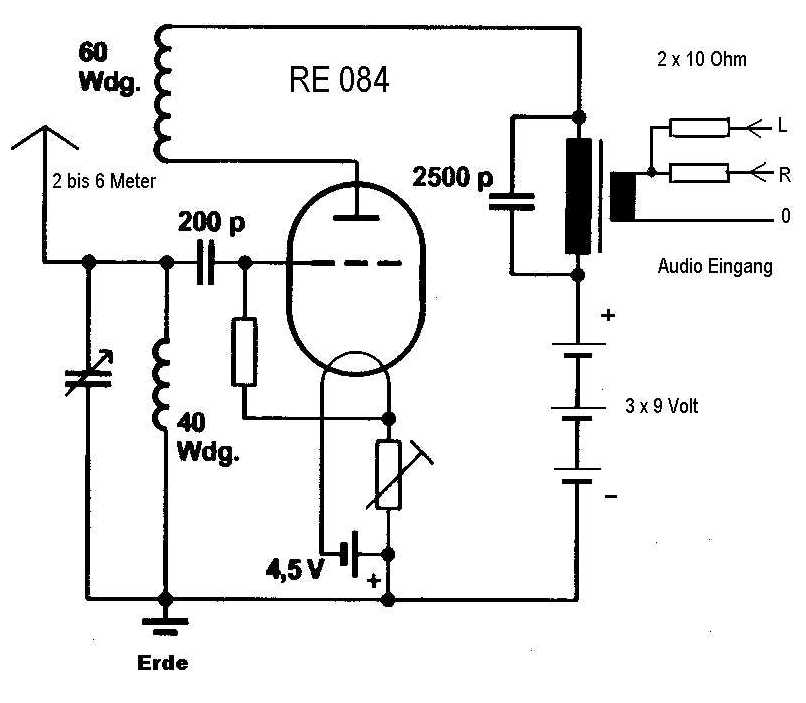

2. RE 084

Die schwer zu beschaffende Doppelgitter-Röhre DM 300 (N) kann durch eine 4-Volt Triode ersetzt werden. Die RE 084 funktioniert hier einwandfrei mit 27 Volt.

3. DM 300 (N)

Da es sich um eine Schirmgitterschaltung handelt, muss eine kleine Anpassung geschehen. Dieses Schirmgitter (besser gesagt: Schutzgitter) an der Seitenschraube hat ja die Aufgabe, den Gitter-Kathodenraum vor der ‚schädlichen' Anodenrückwirkung zu schützen. In der Modulationsschaltung ist jedoch ein ‚Durchgreifen' der schwankenden Anoden- und Schutzgitterspannung gewünscht. Daher wird G2 mitmoduliert!

4. EF 98

Obwohl Kosmos in den späteren Experimentierkästen keine Sendeversuche mehr publizierte, will ich zum Schluss noch einen Vorschlag für diesen Röhrentyp zeigen. Lag sozusagen ‚auf dem Weg'.

Die Schaltung ist eigentlich mit der vorigen zu vergleichen. Auch hier wird zusätzlich das G2 mit der Modulationsspannung beaufschlagt. Dieser Röhrentyp verlangt jedoch nach einem Widerstand vor dem G2.

Viel Spass beim Experimentieren!

Soweit Wolfgang Holtmann

Die Erklärung der Wirkungsweise des Audion's ist im Radiomann-Anleitungsbüchlein leider falsch. Aber auch in andern Büchern und Beiträgen wird das Audion immer wieder falsch erklärt: Oft wird es mit dem Anodengleichrichter verwechselt. Nur Letzterer nutzt die gekrümmte Kennlinie als Gleichrichter, das Audion jedoch die als "Diode" wirkende Kathode-SteuerGitter-Strecke.

Kommentar zur DM 300 - Geschichte:

Weitere interessante Erläuterung eines Einsenders zum Problem:

Gehen auch Nicht-Raumladegitter-Röhren bei Ua = 12 Volt ?

- Die Anodenspannung in Radiogeräten wird doch in erster Linie von der Endröhre (!) bestimmt. Typischerweise werden 250 V angenommen; in den Allstromsupern waren es (für

Stromversorgungsnetze mit 110 Volt) dann nur rund 100 V (vgl. UL 41). Die sog. Miniwatt-Röhren fuer Allstromgeraete sind alle für Anodenspannungen zwischen 100-200 V ausgelegt, wobei der Spannungswechsel keinen Neuabgleich erforderlich machen darf!

- Wenn also die Anodenspannung der Endröhre die Spannung des Netzteils bestimmt, werden die übrigen Röhren (Vor-, Misch- und ZF-Stufen) schon aus Wirtschaftlichkeitsgründen ganz einfach auch dafür ausgelegt - was aber nicht heisst, dass sie nicht auch noch bei 18 V funktionieren dürfen

(einfach etwas weniger effizient)! Es hätte nur keinen Sinn gehabt, mit 2 völlig abweichenden Anodenspannungen zu arbeiten.

- Die sog. Batterieröhren (D-Serie) wurden primär auf niedrige Heizleistung und sekundär auf Kompatibilität zu bekannten Batteriebauformen 'gezüchtet'. Die Kurven in den Datenblättern zeigen, dass die D-Röhren offenbar ab 25-30 (!!) Volt zu verwenden sind. Von 'Raumladegitter' ist keine crimsone. Ratheiser schreibt in "Rundfunkröhren" zur DL 11: "Da die DL 11 bereits mit Anodenspannungen von 25-30 V eine gute Kopfhörerlautstärke ergibt, ist sie auch gemeinsam mit einer DF 11 für

Miniatur(Taschen-)Empfänger geeignet." Aha!!

- Kosmos hatte sich aber seit den 1930er Jahren auf 4.5 Volt-Batterien festgelegt (die 'guten' für die Heizung, die 'schlechten' für die Anodenspannung). Ein Umstieg auf D-Röhren wäre wegen

der deutlich niedrigeren Heizspannungen teuer (Spezial-Halterung für 1.5-Volt-Batterien) oder für die Röhren gefährlich (Herabsetzung von 4.5 Volt mit einem Vorwiderstand o h n e Messgerät) gewesen.

- Als die RE 074d endgültig auslief, haben Froehlich und die KOSMOS-Leute sicherlich verschiedene Alternativen ausprobiert und wussten ganz genau, dass auch eine normale Radioröhre als Audion bei 30 Volt funktionieren kann (und etwas modifizierte Röhren auch deutlich darunter).

Aber: Das Audion sollte auch bei 9 V (= 2 x 4.5 Batterie) noch zuverlässig laufen. Das geht mit den meisten Radioröhren nun wirklich nicht mehr. KOSMOS entschied sich offenbar, bei Radio Record eine DM 300, aber in modifizierter Form als Ersatz für die RE 074d herstellen zu lassen. Diese DM 300 arbeitete jetzt aber als gewöhnliche Tetrode.

- Die EF 98 konnte die Geschichte einer 'Spezialröhre' für den Radiomann, die die (modifizierte) DM 300 begründet hatte, fortsetzen. KOSMOS hätte mit einem 'offenen Modell' (diverse Radioröhren, ggfs. gebraucht aus alten Radios und Fernsehern) nur Probleme bekommen (abweichende Sockel, Reklamationen usw.). Man stelle sich nur die Briefe an die KOSMOS-Leute vor:

"Unser Radiohändler hat mir eine alte Röhre geschenkt; die soll noch gut sein. Ich bekomme aber gar keinen Empfang. Woran kann das liegen?"

- Die Beschreibungen der Raumladegitter-Röhren stammen überwiegend aus den 1920er und 30er Jahren, also aus Zeiten mit noch recht 'groben' Röhrenaufbauten. Die besondere Wirkung des Raumladegitters tritt wohl überhaupt erst ein, wenn Ua unter ca 20 Volt fällt.

- Wie man es dreht und wendet: die 'Jagd' auf DM 300 (N) und Vergleichstypen ist eigentlich reichlich albern ... ('liegen doch ebenso geeignete Röhren nur so herum...')

Nebenstehende Abbildung zeigt die (mit einem Sinuston) 60%ig amplitudenmodulierte Trägerwelle, generiert mit einer DM 300 (N). Begrenzt man die maximale Modulationstiefe auf diesen Wert, bleiben die Verzerrungen (Klirrgrad) unter 5%. Das ist, in Anbetracht des Schaltungsaufwandes, ein sehr gutes Ergebnis. Selbst die (ungewünschte) beiläufige Frequenzmodulation ist dann zu vernachlässigen. Also, bitte nicht zu weit aussteuern!

Nebenstehende Abbildung zeigt die (mit einem Sinuston) 60%ig amplitudenmodulierte Trägerwelle, generiert mit einer DM 300 (N). Begrenzt man die maximale Modulationstiefe auf diesen Wert, bleiben die Verzerrungen (Klirrgrad) unter 5%. Das ist, in Anbetracht des Schaltungsaufwandes, ein sehr gutes Ergebnis. Selbst die (ungewünschte) beiläufige Frequenzmodulation ist dann zu vernachlässigen. Also, bitte nicht zu weit aussteuern!