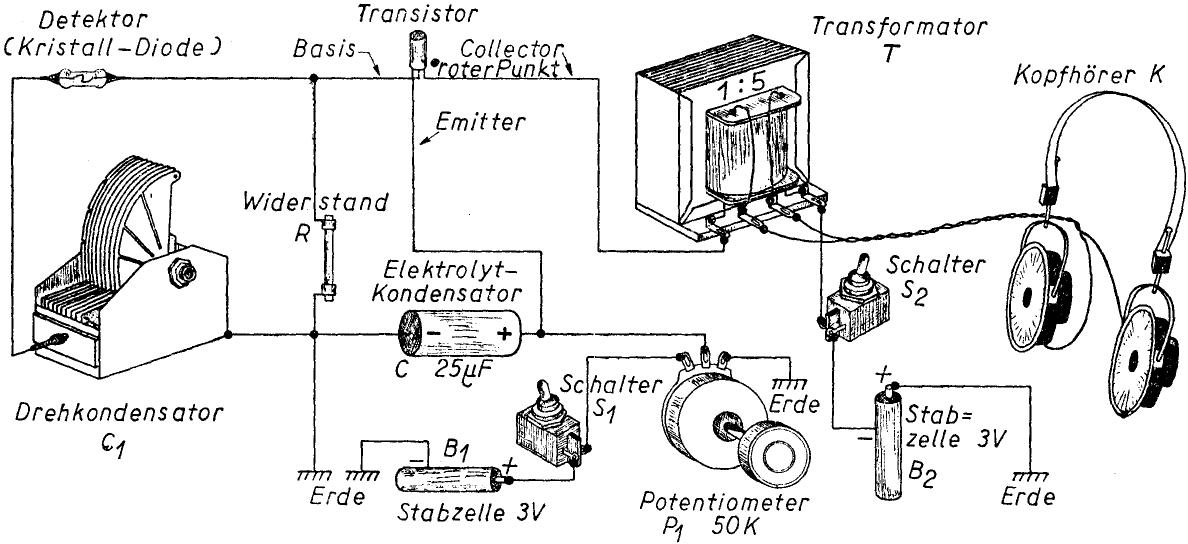

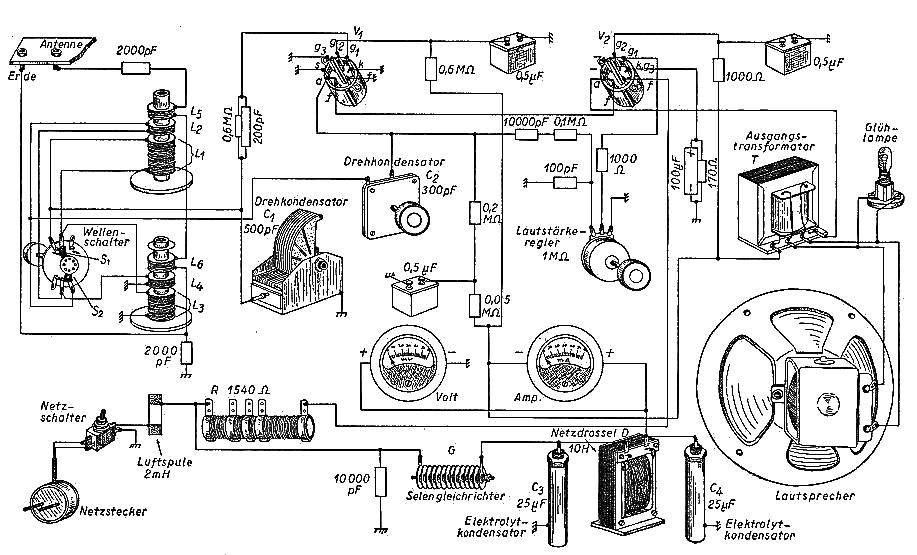

Das Schaltbild des Pendel-Audions:

...und der entsprechende aktuelle, möglichst originalgetreue Aufbau:

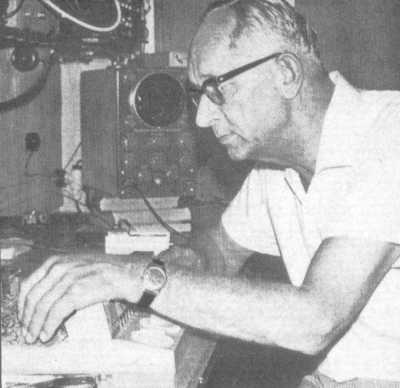

Bild: Heinz Richter (1909 - 1971) an der Basiseinheit des KOSMOS "Elektronik-Labor X".

Bild: Heinz Richter (1909 - 1971) an der Basiseinheit des KOSMOS "Elektronik-Labor X".

Der folgende Beitrag wurde ursprünglich für das Heft 105 (erschienen Ende 2023) des Fördervereins Rundfunk&Museum (Fürth) geschrieben.

Ein Erlebnisbericht:Von Wilhelm Fröhlich zu Heinz Richter:Der magische Pendelrückkopplungs-Empfänger mit zweimal UAF 42Kaum hatte ich den Radiomann "durchgearbeitet", kam das Verlangen nach "Höherem". UKW hiess damals das Zauberwort und ich besorgte mir den Klassiker Radiobasteln für Jungen von Heinz Richter. Hier zog mich sofort der Pendelrückkopplungs-Empfänger in seinen Bann. Man brauchte dazu nur zwei Röhren mit der für mich damals magischen Bezeichnung UAF 42, wozu mein Taschengeld sicher reichen würde.Aber da war ich als 14-Jähriger in eine andere "Liga" geraten mit ganz neuen Herausforderungen. Ich suchte in Zürich ein Geschäft für Radio-Einzelteile auf und legte dem Verkäufer das Schaltbild des erwähnten Empfängers vor mit dem Wunsch nach Aushändigung der entsprechenden Bauteile. "Ja, hast du denn dazu keine Stückliste erstellt?", fragte der Verkäufer mit Stirnrunzeln. Er hatte aber Mitleid und zeigte mir auf der Ladentheke, wie dies gemacht wird. Und schon kam die nächste Hürde: "Wieviel Alu-Blech möchtest du haben"? Spontan sagte ich: "Einen Quadratmeter". Das sei etwas viel, meinte der Verkäufer lächelnd und gab mir zum Glück ein wesentlich kleineres und passenderes Stück. Bei den "Schutzkondensatoren" an der Antennen-Eingangsspule kam das nächste Problem: Im Schaltbild waren ihre Werte mit je 90 pF angegeben, der Verkäufer hatte aber nur solche von 100 pF. Ich fragte schüchtern, ob das Gerät auch so funktionieren würde. Aus heutiger Sicht gab er darauf eine seltsame Antwort, die mir noch heute nicht in den Kopf gehen will: "Ja, das musst du schon selber wissen." Der Verkäufer war - wie ich erst viel später erfuhr - Amateurfunker (anlässlich seines tragischen Todes durch Stromschlag am Kopfhörer eines Allstromgerätes). Eine bessere Antwort auf meine Neulings-Frage hätte ihm eigentlich nicht schwerfallen dürfen. Die letzte Hürde bei diesem Einkauf aber war die kniffligste: Richter (und das Schaltbild) verlangten einen "Spezial-UKW-Drehkondensator, wie er zur Zeit von der Firma NSF in Nürnberg geliefert wird. Der Rotor darf nicht an Masse liegen". Derlei war in diesem Geschäft nicht erhältlich und ich entschied mich in der Not für einen Drehkondensator mit Rotor an Masse, den ich aber auf ein isoliert ins Chassis eingelassenes Pertinaxplättchen zu montieren beabsichtigte. (Hier wäre eine sachte Meinungsäusserung des Verkäufers eher angebracht gewesen). Und heimwärts ging es. Der Aufbau des Gerätes ging recht problemlos und bald stand das Gerät für die mit Spannung erwartete Inbetriebnahme bereit: Das Aufheizen der Röhren schien "unendlich" lange zu dauern. Aber da: Der erste Knacks, unmittelbar gefolgt vom zweiten Knacks und dem ersehnten Rauschen. Alles genau wie im Buch beschrieben. Riesige Freude kam auf - aber sie währte nicht lange: Trotz sorgfältigen Suchens war kein Sender zu vernehmen. Ich war schliesslich am Ende meines Lateins und stellte den Empfänger enttäuscht zur Seite. Ab und zu holte ich das Gerät aber zu einem weiteren Test hervor, weil ich es einfach nicht glauben konnte, denn in Richters Buch war zu lesen: "Das Rauschen ist ein sicheres Zeichen für das einwandfreie Funktionieren des Gerätes". Bei einem dieser Tests vernahm ich jedoch plötzlich bei einer bestimmten Stellung des Drehkondensators "magische" Signale. Diese magischen Signale (audio mp3) (Der 1000 Hz-Grundton war anfangs noch nicht vorhanden, nur die Steuersignale auf Leerträger, sonst hätte ich den Sender natürlich sofort 'entdeckt'.) Diese "Musik" konnte gefühlsmässig unmöglich vom Gerät selber erzeugt werden, aber was war es dann? Es dauerte noch drei Monate, bis ich zufällig auf einen Amateurfunker traf, der mich auf die richtige Spur brachte: Diese "Musik" stammte vom 60 km entfernten Autoruf-Sender (Schweizer Vorgänger von Eurosignal) auf dem Säntis im 4 m-Band! Meine Schwingkreisspule war also zu gross. Windung um Windung ging ich von zehn auf sieben zurück und konnte so schliesslich den gesamten UKW-Radio-Bereich erfassen. Zu meinem Erstaunen lag auch der 3 m-BOS-Funk (wahrscheinlich vom 60 km entfernten Konstanz [am Bodensee] im empfangbaren Bereich). Die hohe Empfindlichkeit des Gerätes ermöglichte sogar den eindeutigen Empfang des Hessischen Rundfunks vom Sender Feldberg (im Taunus!) über 345 km. Mein Standort lag am Zürichsee und die Belegung des UKW-Bandes war noch überschaubar. Das stark modifizierte Originalgerät im Experimentalstadium

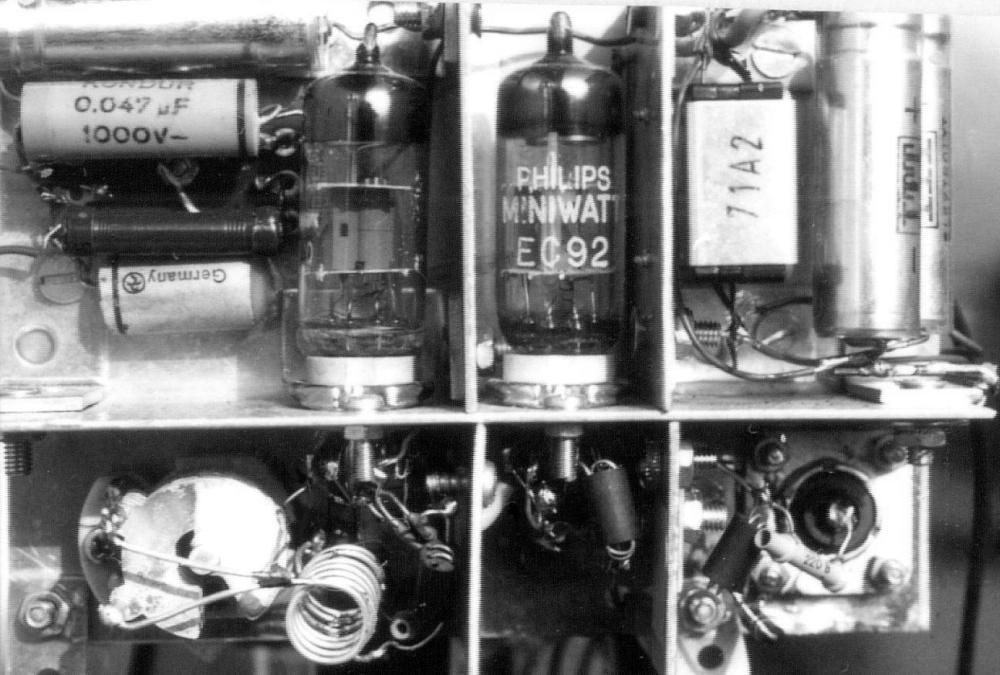

Foto: Modifikationen: Noch 'falscher' Drehko, HF-Drosseln, EC 92 statt UAF 42, Vorstufe in Gitterbasis-Schaltung. Jahre später, das Gerät war schon ordentlich verbastelt, entdeckte ich den lange so sehr vermissten "Spezial-UKW-Drehkondensator, Rotor nicht an Masse" bei der Firma Karl Braun, Nürnberg. Ich klagte dort mein "Leid" (noch per Brief, e-mail gab es noch nicht), machte ein gutes Angebot, da ich zu jener Zeit nicht mehr jede Münze zweimal umdrehen musste und bekam in verdankenswerter Weise umgehend per Post zwei dieser von mir so begehrten Exemplare über die damalige postalisch noch etwas komplizierte Grenze. Jetzt konnte ich an einen 'sauberen' Neubau gehen. Dabei musste ich wieder feststellen, dass trotz gedrängten Aufbaus und Verwendung des jetzt richtigen NSF-Drehkondensators wieder 3 Windungen zuviel auf der Schwingkreisspule waren. Offensichtlich stimmte die Angabe im Buch nicht. Dieses Gerät funktionierte wiederum schliesslich einwandfrei und kann auf obigem Link gehört werden. Beim Song 'Moonlight Shadow' wird dabei die Zweideutigkeit der Flankenabstimmung besonders deutlich wahrnehmbar. |