Am Lautsprecherausgang eines Radios wird eine Leuchtdiode (oder ein Laser) angeschlossen. Das entstehende "Flackerlicht" wird durch eine Sammellinse (beim Laser nicht nötig) gebündelt und in Richtung Empfänger gesendet.

Für Elektroniker:

Die Leuchtiode muss eine Vorspannung erhalten, um Verzerrungen (u.a. durch Frequenzverdoppelung) zu vermeiden, darum ist auch ein Transformator zu sehen, über den die Tonfrequenz in den Diodenkreis eingespeist wird.

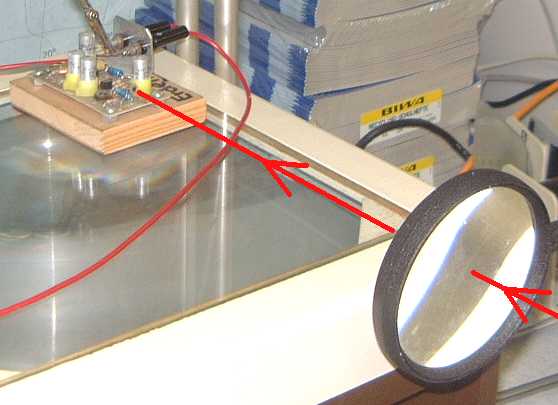

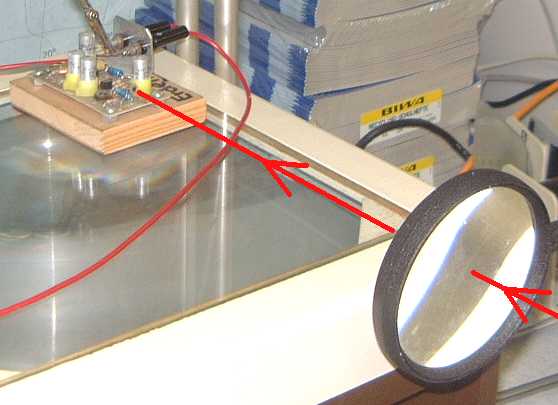

Zum Bild:

Das empfangene Licht wird durch eine Sammellinse (beim Laser nicht nötig) auf eine Photodiode zentriert, in entsprechende Stromschwankungen umgewandelt und unmittelbar auf einen Vorverstärker (direkt angebaut) weitergeleitet. Dort kann dann eine Musikanlage angeschlossen werden.

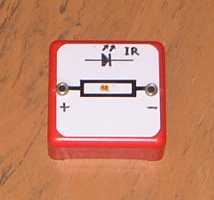

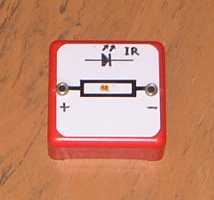

An Stelle der Leuchtdiode kann eine Infrarotdiode (siehe Bild) verwendet werden. Die Anlage funktioniert genau gleich, jetzt ist aber kein Lichtstrahl mehr zu sehen.

Hält man bei obigen Versuchen etwa ein Blatt Papier in den Lichtstrahl, verstummt die Musik sofort. Lässt man elektrisches Licht im Zimmer brennen, brummt es stark, weil dieses Licht ja mit Wechselspannung betrieben wird und es daher pro Sekunde hundertmal aufblitzt.

Richtet man eine Fernsteuerung (z. B. vom Fernseher) auf den Empfänger, ertönen sofort die entsprechenden Steuersignale aus der Musikanlage.

Statt durch Luft kann man das Licht durch eine Glasfaser leiten (siehe Bild). So kommen (fast) alle Fernseh- und Radioprogramme von z. B. Buchs nach Walenstadt (allerdings HF- und nicht NF-moduliert, damit viele Programme über eine einzige Glasfaser übertragen werden können).

Statt durch Luft kann man das Licht durch eine Glasfaser leiten (siehe Bild). So kommen (fast) alle Fernseh- und Radioprogramme von z. B. Buchs nach Walenstadt (allerdings HF- und nicht NF-moduliert, damit viele Programme über eine einzige Glasfaser übertragen werden können).

Zurück mit Zurück-Schaltfläche des Browsers

Statt durch Luft kann man das Licht durch eine Glasfaser leiten (siehe Bild). So kommen (fast) alle Fernseh- und Radioprogramme von z. B. Buchs nach Walenstadt (allerdings HF- und nicht NF-moduliert, damit viele Programme über eine einzige Glasfaser übertragen werden können).

Statt durch Luft kann man das Licht durch eine Glasfaser leiten (siehe Bild). So kommen (fast) alle Fernseh- und Radioprogramme von z. B. Buchs nach Walenstadt (allerdings HF- und nicht NF-moduliert, damit viele Programme über eine einzige Glasfaser übertragen werden können).