Im Jahr 1821 hatte die für Europa wichtige Meldung vom Tod Napoleons auf der (Verbannungs-)Insel St. Helena (im Atlantik westlich von Afrika) noch 70 Tage "Ubertragungszeit". Eine Schiffsbesatzung überbrachte die Nachricht nach Europa.

Im Jahr 1821 hatte die für Europa wichtige Meldung vom Tod Napoleons auf der (Verbannungs-)Insel St. Helena (im Atlantik westlich von Afrika) noch 70 Tage "Ubertragungszeit". Eine Schiffsbesatzung überbrachte die Nachricht nach Europa.Natürlich machten sich schon damals kluge Köpfe Gedanken, ob man nicht die "Geschwindigkeit der Elektrizität" für Nachrichtenübermittlung dienstbar machen könnte.

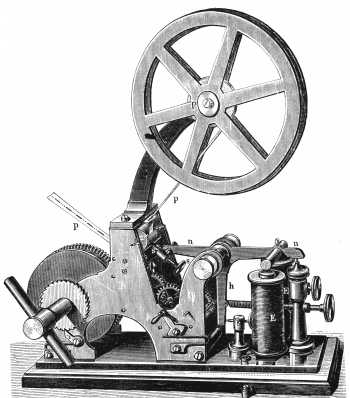

Am berühmtesten wurde S.F.B. Morse mit seinem wohl allen bekannten System, da es nur einen Draht neben der Erde als Rückleitung brauchte. Andere Systeme waren viel zu kompliziert und unsicher oder brauchten für jeden Buchstaben einen Draht. Morses System arbeitete übrigens "digital" (Strom ein/Strom aus).

Eine besondere Leistung der Telegrafengeschichte war der Bau der "indo-europäischen-Telegraphenlinie" durch die Brüder Siemens (19. Jhdt.). Diese Linie verband London mit Kalkutta (Indien!) und war auf Initiative der englischen Krone entstanden, um die Kommunikation mit der blühenden Kolonie Indien zu beschleunigen. Per Schiff war eine Briefmeldung ca 30 Tage unterwegs. Diese Telegraphenlinie hatte eine Länge von 4.700 Kilometern und 70.000 Masten.

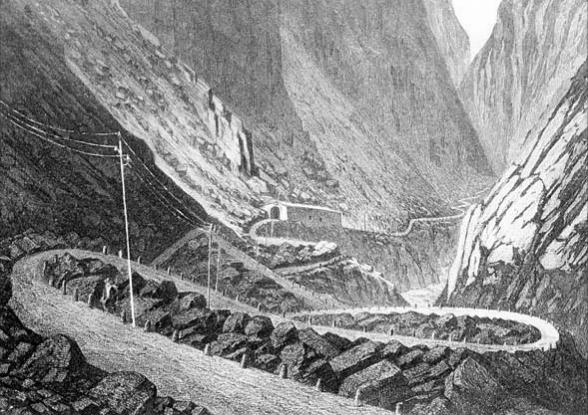

Indo-europäische Telegraphenlinie im Bau (Kaukasus):

Und in der Schweiz:

Alpenüberquerende Telegraphenlinie in der Schöllenen:

(Verbesserter) Morseschreiber

Natürlich versuchte man, auch "ohne Draht" (drahtlos) Nachrichten zu übermitteln. Es war dann Heinrich Hertz, der als erster die von Maxwell vorausberechneten (!) "Radiowellen" im Experiment nachweisen konnte, was Maxwell leider nicht mehr erleben konnte. (Daher auch die Bezeichnungen "Hertz, Kilo-Hertz, Mega-Hertz" für die Schwingungszahl/Sekunde). Hertz überbrückte drahtlos ca 15 Meter und wohl war er sich der Tragweite und Zukunft seiner Entdeckung gar nicht bewusst. Er starb 38-jährig und konnte die weitere Entwicklung nicht mehr erleben. Hertz erzeugte "Radiowellen" mit einem Funkeninduktor (daher auch heute noch der Name "Funk", obwohl elektrische Funken bei der Erzeugung von "Radiowellen" längst überholt sind).

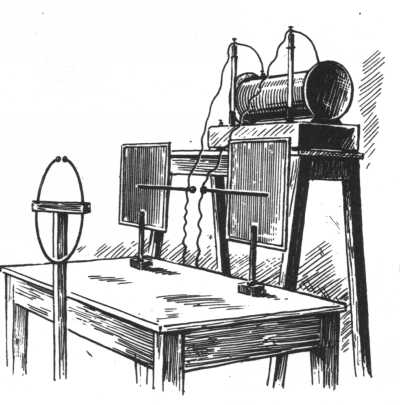

Im Bild die Versuchsanordnung dazu: Rechts oben Funkeninduktor, auf dem Tisch Dipol mit Funkenstrecke und 2 Metallplatten, die die Anzahl "schwingender Elektronen" erhöhen sollen, links neben dem Tisch der kreisförmige Resonator, ebenfalls mit Funkenstrecke zum Nachweis der Wellen bis ca 10m Distanz zum Tisch.

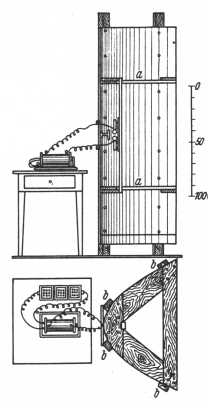

Bild links:

Bild links:Um zu zeigen, dass es sich tatsächlich um "Wellen" handelt, baute Hertz den Dipol (und damit die Funkenstrecke) in den Brennpunkt (besser: Brennlinie) eines Parabolspiegels ein und konnte so wie bei einem Scheinwerfer die Strahlung in einer Richtung verstärken.

Wer nun als Erster auf Distanz funkte, ist umstritten: War es der Däne Soerensen, der Kroate Tesla, der Russe Popow oder der Italiener Marconi. Letzterer ist der Berühmteste, da er das System auch marktwirtschaftlich verwerten konnte (vergleiche mit Edison).

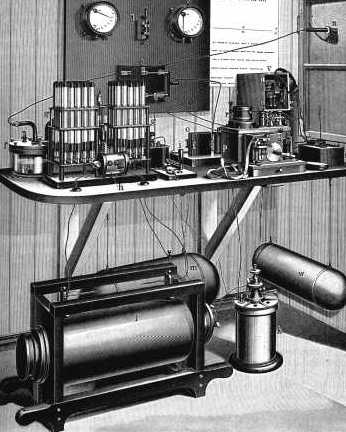

Das Bild links zeigt den 215 m hohen Sendeturm bei Beromünster. Es ist dies das höchste Bauwerk der Schweiz.

Das Bild links zeigt den 215 m hohen Sendeturm bei Beromünster. Es ist dies das höchste Bauwerk der Schweiz.