Steinbruch / Bergwerk Lochezen, Walenstadt und Unterterzen

| Das Betreten der Bergwerksanlagen ausserhalb offizieller Führungen ist (leider) verboten (Vandalismus, Littering, Steinschlag,

Rechts-Unsicherheit [Bedeutungsverlust von Eigenverantwortung]). Impressum: Paul Gantner, Walenstadt: hb4ff[ät]bluewin.ch

|

Stand: 01.08.2024

Recht unscheinbar zeigt sich der Eingang zum Steinbrecher West auf der andern (westlichen) Seite des Grossen Platzes. Der Weg dorthin ist - wie das vorgelagerte Geröll nahelegt - steinschlaggefährdet:

Nach einem kurzen Tunnelabschnitt folgt eine Galerie (durch das Aeulitobel). Bei Regenwetter prasselt hier ein ergiebiger Wasserfall (Aeulibach) - vermischt mit Steinen - über die Galerie runter. Das meiste Wasser läuft heute auf Grund der natürlichen Gesteinsaufschüttung durch den ersten Tunnel-Abschnitt und wird dort dann abgeleitet.

Diese Galerie von aussen (Pfeil 1) und ein Fenster-Seitenstollen (Pfeil 2) aus dem langen Förderbandstollen, den

wir auf dem weiteren Weg noch begehen werden mit einem kurzen Blick durch diesen Seitenstollen nach draussen:

Nach Passage der Galerie folgt der zweite Tunnel-Abschnitt mit zunächst überraschendem Eingang:

Ein erster Eindruck:

Dieser Wall hat allerdings noch eine andere Aufgabe: Bei Regenwetter läuft auch Wasser zum zweiten Tunnel-Abschnitt. Das erste folgende Bild zeigt den Wasserfall durch den ersten Tunnelabschnitt hindurch und den Wasserabfluss durch diesen hindurch. Das zweite Bild zeigt die Galerie, von wo aus Wasser in die beiden Tunnelabschnitte einläuft. Der Zugang zum Steinbrecher und seine vorgelagerten Kavernen/Technikräume werden durch den Wall vor Wasser geschützt:

Der Weg (Galerie von vorher) führt hinter dem Wasserfall durch:

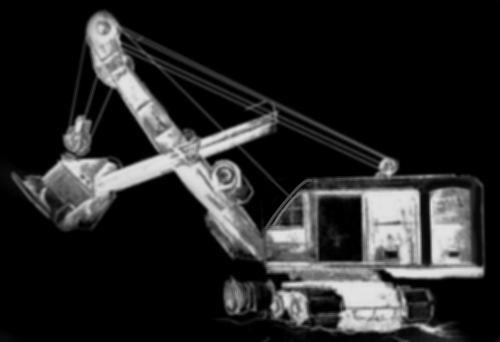

In diesem Stollen (Befüllung des Steinbrechers IV) und mitunter auch 'draussen' arbeitete ein Elektrobagger

MENCK, Anschaffungsjahr 1957:

Dazu schreibt Oliver Weder:

Der Bagger war ein Menck Seilbagger Typ75 Hochlöffel mit Elektroantrieb. Er wurde leider verschrottet.

Auch waren im Steinbruch 3 O&K Autoschütter AS 600 mit 5 Kubik Mulde im Einsatz, der Autoschütter 4 lag vorne im Schrott und war defekt. Zwei davon kamen noch von Toneatti aus Bilten:

Bild [1981, Swissair Photo AG]: Der Bagger im Freien. In der Schlucht links ist seine Durchgangs-Galerie zum Steinbrecher IV knapp zu erkennen .

Bild [1981, Swissair Photo AG]: Der Bagger im Freien. In der Schlucht links ist seine Durchgangs-Galerie zum Steinbrecher IV knapp zu erkennen .

Gleich hinter dem Wall kommt man zunächst ans 'Portier-Gitter'. Folgendes Bild zeigt dieses Gitter von innen, also in der Gegenrichtung. Oben dringt letztes Tageslicht zu uns herein. Die Portier-Loge befindet sich links im Bild hinter der Mauer in einer Nische. Der Portier in seiner Loge will sich nicht ablichten lassen, was wir selbstverständlich respektieren. Nach dem Gitter folgt ein kleiner See (durch den Erdwall gesickertes Wasser):

Bild: Balance auf dem schmalen Uferpfad

Bild: Balance auf dem schmalen Uferpfad

Der historisch 4. und letzte Steinbrecher der CKU und See Kies AG: Der Steinbrecher-West

Nach etwa 30 m weiteren Tunnelweges steht man plötzlich oben in der grossen Steinbrecher-Kaverne. Die eiserne Bodenplatte und den Bretterboden davor umgeht man vorsichtshalber über die 'Betonbrücke' dazwischen, um einen Fall ins Nichts auszuschliessen. In den 1970er-Jahren war die heutige breite aufgeschüttete Rampe (1995 aufgeschüttet) noch nicht vorhanden. Daher betrat man den Steinbrecher über eine kurze, heute noch bestehende Treppe (siehe rechts im folgenden Bild) durch eine heute allerdings fehlende Tür oben am Treppenende. Dort war auch ein funktionsfähiger (Flut-)Lichtschalter für die gesamte Kaverne. Oben an der Treppe links ist noch eine Säule mit zwei unterschiedlichen Dicken zu sehen. Diese Säule wurde in den 80er/90er-Jahren durch einen 'Gerölleinbruch' weggeschlagen und repariert (dünner Teil):

Bevor wir ins Dunkle dieses gewaltigen Steinbrechers und in den langen Förderstollen hinabsteigen, schauen wir uns noch das Abbaugebiet Engen für das Rohmaterial für diesen Steinbrecher an:

Der Steinbrecher Engen IV bekam sein Material durch einen Vertikalschacht aus dem grossen Abbautrichter

Engen (links in folgender Luftaufnahme von swisstopo im Jahr 2000):

Das folgende Bild zeigt den

Grossen Platz vom Rand des oben erwähnten Trichters aus:

(c) Valentin Schoch, Sargans

Bild: Dieser Trichter in der Gegenrichtung.

Bild: Dieser Trichter in der Gegenrichtung.

Und weiter geht's: Ein kurzer Blick hinunter in den 'Hades' [Unterwelt]. Der Abstieg erfolgt in

völliger Dunkelheit, die Bilder sind nur dank des Blitzes und der Taschenlampen 'hell':

Im folgenden Bild kommt man oben herein. Über mehrere Treppen - und an zwei grossen Steinbrechern vorbei - gelangen wir durch die Kaverne zu einer Art 'Parterre':

Kurz-Video der Funktion eines Kegelbrechers

Bild: Ankunft im 'Parterre'. Man kann eine Treppe weiter in den 'Keller' zum

Bild: Ankunft im 'Parterre'. Man kann eine Treppe weiter in den 'Keller' zum

unteren Steinbrecher absteigen, muss danach aber wieder hierher kommen.

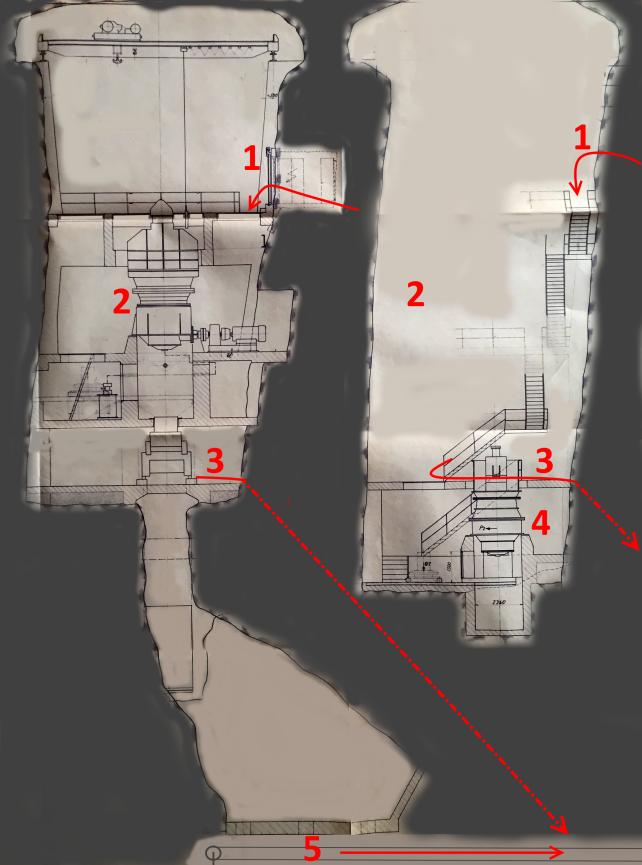

Kleine Standortbestimmung

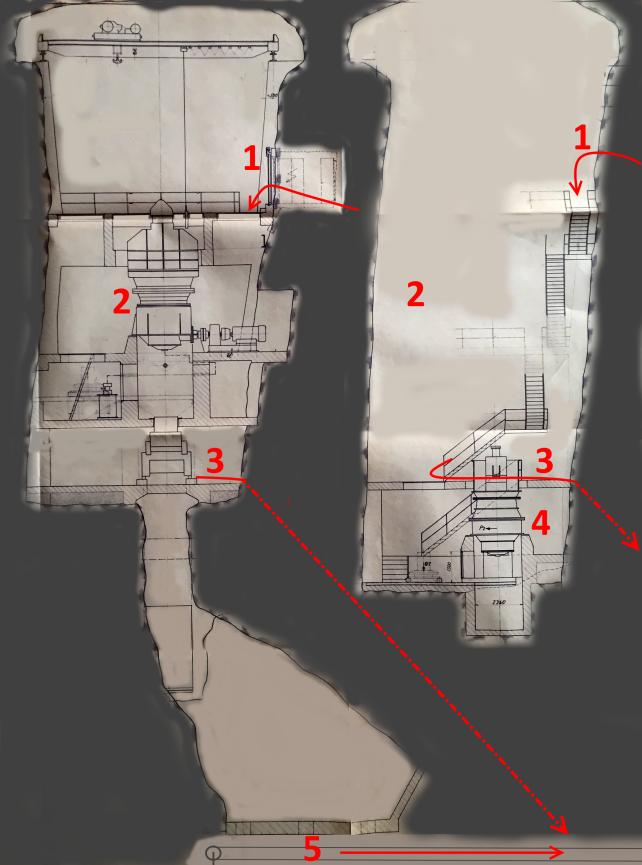

Der nebenstehende stark vereinfachte Plan zeigt die Kaverne aus gleicher Sichtrichtung, aber mit hintereinander liegenden Schnittebenen.

Wir haben bei '1' die Treppen bestiegen (Blick in den 'Hades' hinunter). Dabei passierten wir den grossen Steinbrecher '2' und erreichten im 'Parterre' den oberen Teil des kleinen Steinbrechers '4'. In Pfeilrichtung '3' geht es nun hinunter in den Förderbandstollen '5', wie auf folgenden Fotos gezeigt wird.

Die eigentliche Kaverne hat die Höhe eines 7-stöckigen Gebäudes.

Unten angelangt (bei der Zahl '3' im Plan) entdecken wir nach einer kleinen Umschau ein unscheinbares 'Tor', das den weiteren Weg zu einer recht steilen Betontreppe hinunter zum Förderband-Stollen weist:

Auf folgendem Bild sieht man im Hintergrund die unterste Treppe. Von dort muss also dieser etwas unkomfortable Durchgang gefunden werden. Früher war auch hier eine normale, aber stabile Tür (bisweilen starker Luftzug) mit ebenfalls funktionsfähigen Lichtschaltern für Kaverne und Förderband-Stollen - an Stelle des Gerölls und der völligen Dunkelheit:

Ein kleiner Teil der erwähnten etwa 30 m langen recht steilen Betontreppe mit 113 Stufen (sichtbar unten ist erst ein 'Verschnauf-Podestchen') vom Steinbrecher-Ausgang zum Förderband hinunter. Von den komfortablen 'Strassenlampen' stehen nur noch die Masten mit heraushängenden Kabel-Enden:

Blick in ein 'Schwarzes Loch': Dieser Stollen mit Förderbandrelikten ist insgesamt 450 m lang (Engen bis Känzeli) mit einer kleinen Richtungsänderung bei der Übergabe-Station unter dem unterirdischen Steinbrecher-Ost III (Treppenaufgang im Fels zur Werkstatt von diesem). Dieser Stollen verläuft etwa 35 m unter dem Grossen Platz:

Bevor wir ins schwarze Loch tauchen gehen wir noch kurz etwa 20 Meter im Stollen zurück und erkennen die verschüttete Befüllungsanlage am Anfang des Förderbandes:

Zur Erinnerung: Wir bewegen uns in totaler Finsternis:

Nach etwa 90 Metern zurückgelegten Weges im stockdunkeln Stollen dringt plötzlich für wenige Meter etwas Tageslicht durch einen Seiten-/Fenster-Stollen von rechts. Dies ist der früher erwähnte und von aussen gezeigte Auswurfstollen in der senkrechten Felswand und damit natürlich kein Fluchtweg. Hier wurde beim Bau der Kaverne und des Förderbandstollens Ausbruch-Material abgeworfen:

'Der Weg ist ohne Ende . . .':

(c) Ramon M. Cantele

Am Ende des ersten und längsten Förderbandes erreichen wir die erste Übergabestation:

Bild: Der eben erwähnte 'Rechts-Knick' mit Materialübergabe ans nächste und steilere Förderband

Bild: Der eben erwähnte 'Rechts-Knick' mit Materialübergabe ans nächste und steilere Förderband

Wie man auf vorangehendem Bild noch sehen kann, zweigt an dieser Stelle ein 'komfortables' Treppenhaus mit etwa 135 Stufen und etwa 9 Zwischenböden - zum Steinbrecher Ost hinauf - rechtwinklig zum Förderband-Stollen ab. Es endet aber vor einer verschlossenen Stahltür:

Endstation (Türe verschlossen): So nah und doch so fern vom Steinbrecher Ost, aber diese Tür hat den Status einer privaten Wohnungstür! Die 'Wohnung' dahinter ist an einen privaten Besitzer vermietet (technische Räumlichkeiten).

Wir steigen wieder das Treppenhaus hinunter und gehen dem Förderband entlang weiter.

Auf unserem 'unendlich' lang scheinenden Marsch neben den beiden Förderbändern durch den Stollen erscheint am Förderband gelegentlich eine zweite Übergabestation und signalisiert das nahe Ende des Stollens, bzw. dessen Ausgang ans Tageslicht. Diese Übergabe-Maschinerie ist auch eine 'Weiche' mit der Möglichkeit, Gestein weiter zum Übertag-Abwurf in den grossen, offenen 'Staumauersilo' oder zu einem Untertagsilo zu lenken (siehe schematischen Plan etwas weiter unten):

Man kann unter diese Übergabe-Station steigen und entdeckt so ein rechtwinklig zum Stollen verlaufendes kurzes Förderband. Dieses kann - wie bereits angedeutet - vom oberen Band mittels der 'Weiche' wahlweise zur Versorgung eines unterirdischen Silos bedient werden. Andernfalls geht das Gestein oben in Hauptrichtung weiter zum offenen Abwurf in den 'Staumauersilo':

Blick von unten rechtwinklig zum Hauptstollen und zur Übergabe-Station hinauf:

Befüllung des Untertag-Silos:

Das kurze Förderband beginnt unter der Übergabe-Station:

Wir sind wieder oben neben der Übergabe-Station und sehen weiter in Richtung Hauptstollen das Tor zum Übertag-Abwurf. Ausserhalb des Tores folgt eine unausweichlich zu übergehende 'schwebende' Eisenplatte. Wäre diese 'durchsichtig', würde ein eindrücklicher Blick in die Tiefe freigegeben, wie beim Förderband-Ende direkt daneben gut zu sehen ist. Selbstverständlich behandelt man die gesamten Anlagen mit dem gebührenden Respekt.

Das dritte, letzte und kurze Förderband (in Hauptrichtung ab der Weichen-Maschine) endet hinter dem 'Stollenabschluss-Tor' in schwindelerregender Höhe - neben der 'schwebenden' Eisenplatte - über dem offenen Uebertag-Silo.

Bild: Das Ende des 450-Meter-Stollens ist in Sichtweite, das Förderband endet wenige Meter dahinter für den Abwurf des Gesteins in die Schlucht:

Bild: Das Ende des 450-Meter-Stollens ist in Sichtweite, das Förderband endet wenige Meter dahinter für den Abwurf des Gesteins in die Schlucht:

Ein Blick zurück: Wir befinden uns jetzt

ausserhalb des Berges hoch über dem deutlich sichtbaren Abgrund:

Das folgende Bild ist durch die im letzten Bild sichtbare Öffnung im Boden senkrecht nach unten in den Abgrund aufgenommen:

Das Gebäude zur Hälfte über dem Abgrund (Offen-Silo mit 'Staumauern')'schwebend':

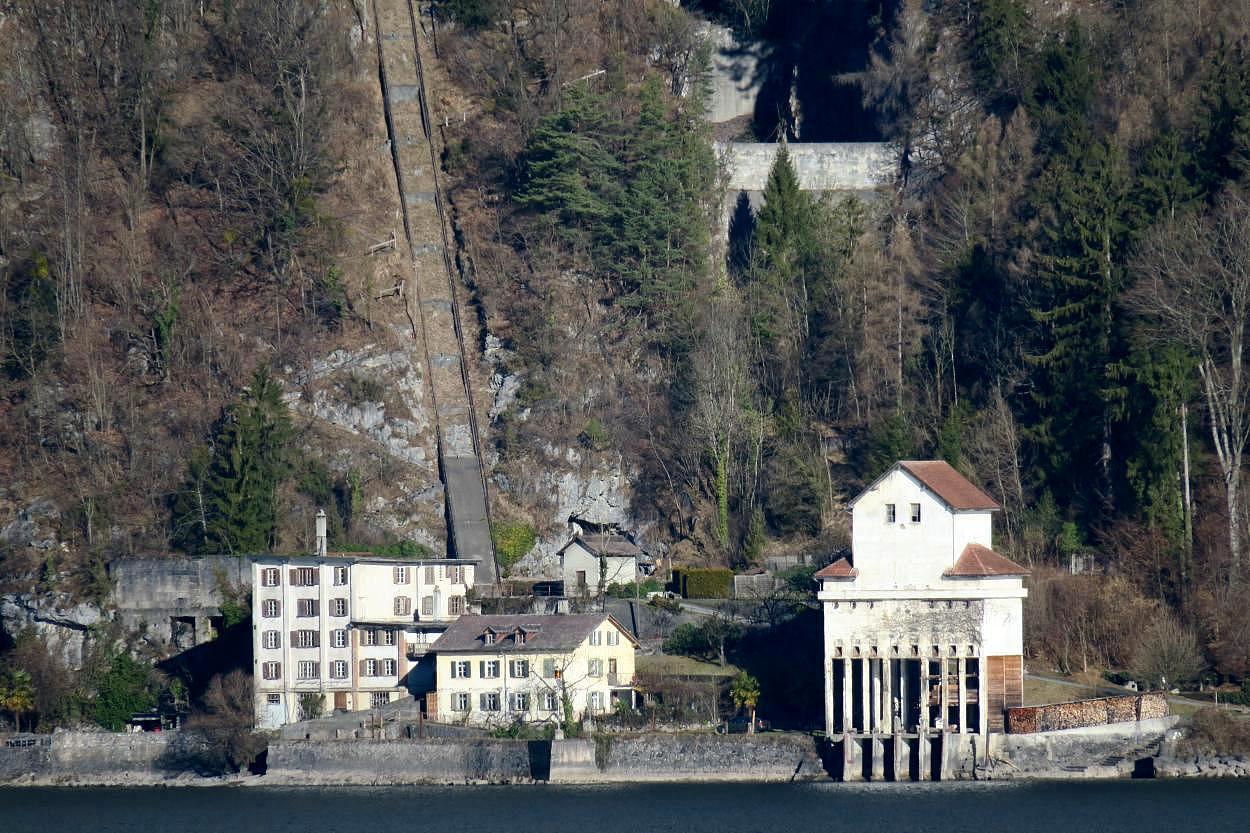

Dieses Gebäude hat eine eigene Haltestelle 'Känzeli' der 'Bahn' (Schrägaufzug) zum Steinbruch hinauf:

Diese Abwurf-Station und ein mysteriöser Tunnelausgang rechts daneben (wir kommen darauf zurück):

(c)sarganserland-walensee.ch

(c)sarganserland-walensee.ch

Abwurfstation in den offenen Silo: Das Känzeli:

Im Folgenden einige Impressionen des Uebertag-Weges zurück zum Grossen Platz:

Im Folgenden einige Impressionen des Uebertag-Weges zurück zum Grossen Platz:

Das Geleise muss mitunter etwas 'akrobatisch' überquert werden:

Weitere Bilder zu diesem exklusiven Schrägaufzug folgen weiter unten.

Der Weg bietet eine eindrückliche Talsicht . . .

. . . und einen Blick hinter die 'Staumauer' (Silo) und das Gebäude der Abwurf-Station am Ende des Förderbandes:

Die Passage am Chalet mit unverbaubarer Aussicht:

Kleiner Exkurs 5: Ein 'rätselhafter' Stollen an diesem Lochezen-Steinbruch-Weg

von Valentin Schoch, Sargans

Am Lochezen-Weg - jetzt aber unterhalb der Haltestelle Känzeli (Abwurf-Station), in dem das lange Förderband vom Steinbrecher-West endet - ist unter einer Weg-Treppe ein Stolleneingang zu finden (ca. 17 ... 18 m Höhendifferenz zum Känzeli). Etwa 15 m ab Stolleneingang kommt eine 'Abzweigung' nach links: Eine Geröllhalde welche am oberen Ende mit Holzbalken verschlossen ist (Vermutung: dahinter könnte der unterirdische Silo sein). Das andere Stollenende (Fenster) liegt direkt unterhalb der Abwurf-Station. Bei diesem Stollen dürfte es sich um einen Hilfsstollen aus der Zeit der Ausbruch-Arbeiten bei Infrastruktur- Erweiterungen handeln.

Folgende Fotogalerie dokumentiert diese Situation:

(c) Valentin SchochEnde Exkurs 5

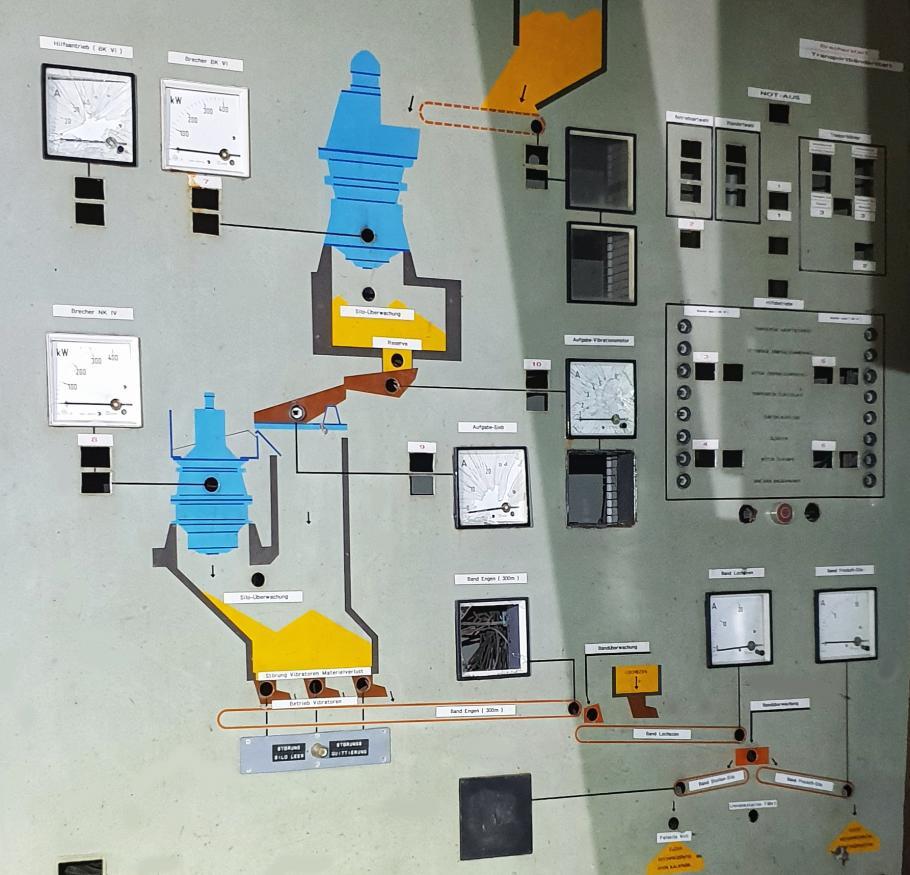

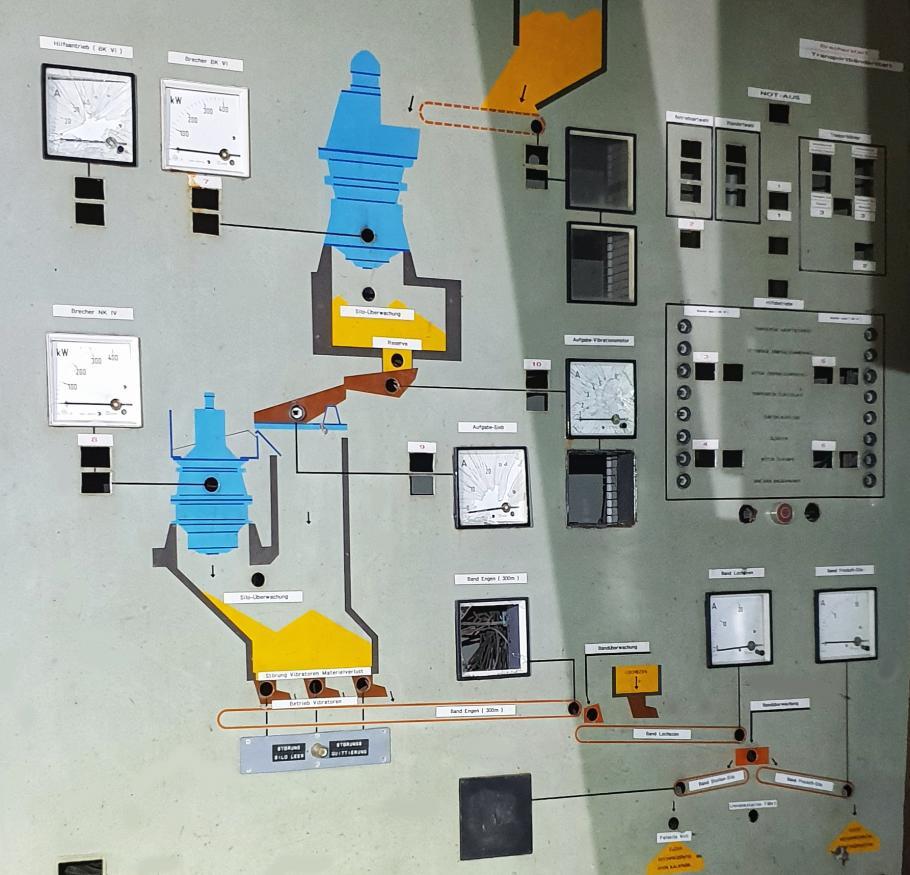

Das Betriebsschema (CKU / See Kies AG):

Den Förderbändern wurden nach Betriebsaufgabe (2001) gummihaltige Teile entnommen (entsorgt bzw. andernorts weiter verwendet), aber die Relikte geben noch eine gute Vorstellung der einstigen Anlage. Das erste und längste Förderband führt(e) zunächst etwa 290 m weit vom Steinbrecher-West zum Steinbrecher-Ost und übergab dort sein Material an ein weiteres und steileres Förderband. Am Ende dieses zweiten Förderbandes konnte auf einer Weichen-Übergabestation unter zwei Varianten gewählt werden (siehe folgendes Bild). Der obere Weg führte zum schwindelerregenden offenen Abwurf in das Auffangbecken (21000 m^3) übertag. Der untere Weg führte zu einem Untertag-Silo (1000 m^3) und danach direkt zum Uebertag-Förderband der Schiffs-Verladestation. Die beiden Wege trafen sich also wieder auf dem 'legendären' - einst (bis 2001) von weitem sichtbaren - Übertagförderband zur Schiffs-Verladeanlage Lochezen am Walensee.

Ein vereinfachter Detail-Plan, ebenfalls zweidimensional ('flachgedrückt', nicht massstäblich [in der Breite stark verkürzt]).

Zum Vergrössern Bild anklicken (evtl. in 2 Stufen, je nach Browser):

Unverkennbar: Das (teil-vandalisierte) Kontroll-Tableau zu obiger Anlage:

(c) Ramon M. Cantele

Die Stromversorgung des Lochezen-Bergwerks erfolgte ab 1957 über eine 5 kV-Freileitung von Walenstadtberg her. Die Spannung wurde 1971 auf 16 kV erhöht.

Parallel zur Leitung ist im Bildhintergrund auch der gleich zu besprechende Weg zu sehen:

Parallel zu dieser Freileitung führt im Boden eine Wasserleitung (die selbe wie in der Trögerschen Schlittbahn in der Lochezen unten?). Diese Wasserleitung wurde beim (Aus-)Bau der Unterwaldstrasse angerissen (siehe folgendes Bild). Vom selben Standort, aber nach unten, ist der verwildernde Arbeitsweg der ehemaligen Berger-Lochezen-Arbeiter zu sehen mit einem kleinen Häuschen auf der Geländekante. Dieses dürfte eine Art Wasserschloss für die eben erwähnte Wasserleitung sein:

Der historisch 3. Steinbrecher der CKU: Der Steinbrecher-Ost

Der Steinbrecher-Ost verbirgt sich hinter einem ganz profan wirkenden Tor (links im folgenden Bild). Er wurde um 1960 in Betrieb genommen (siehe Inschrift). Für seinen Bau musste ein Montagestollen (rechts im Bild, Holztüre 1956) eigens gebaut werden, um das Bau-Material vom Schrägaufzug hierher zu transportieren. Der heutige Weg aussen um den Fels war noch nicht durchgängig, da die Schütthalde zum Chalet-Steinbrecher noch in Betrieb war und somit noch nicht aufgefüllt::

Dahinter ruht der Steinbrecher, bzw. sein oberster Teil (Einfülltrichter):

Der Einfülltrichter:

Der historisch 2. Steinbrecher der CKU: Der 'Chaletsteinbrecher'

Im Folgenden eine Gesamtsicht des 'Uebertag-Anlagen-Schwerpunktes' [Februar 2016]. Zu oberst 3 Stollenbahn-Brücken, zwei für den Abwurf in die Schüttrinne, welche zum 'Chalet-Steinbrecher' führt und die mittlere als Geleiseverbinding zwischen oberer und unterer Geleise-Ebene. Vom Chalet-Steinbrecher gings kurze Zeit (ca 1920 bis 1925) durch Schüttrohre nach unten in den Abwurf zum Uebertag-Stausilo. Diese Rohre wurden bald durch eine heute noch existente Leitmauer ersetzt, welche das Material offen in einen Schacht leitete, der das Material beim bereits erwähnten 'mysteriösen Tunnelausgang' wieder freigab und es zum Staubecken-Silo hinunterstürzen liess. Links daneben ist wieder der Ausgang aus dem später eröffneten Förderschacht zu sehen, von wo dann Gestein in den gleichen Abwurf zum Uebertag-Silo geschüttet wurde (siehe dazu auch die s/w swisstopo-Luftaufnahme weiter unten):

Folgendes Bild zeigt die 'Staumauern' (Silobegrenzungen vorne und hinten) des Übertag-Silos (Schüttung von links oben) im Februar 2016. Ferner ist links unten die Gesteins-Auffangmauer der Cementfabrik Lochezen von vor 1917 zu sehen. Etwa in der Bildmitte (unterhalb der grünen Tannengruppe) ist die Spur der erwähnten Rutschrinne Trögers von 1862 zu sehen:

(c) sarganserland-walensee.ch

(c) sarganserland-walensee.ch

Der direkte Uebertag-Weg (Steinbruch nach Lochezen) führt am schon vom Tal aus von weitem sichtbaren 'Chalet' (kleines Haus) vorbei. Dieses scheint an einer hohen Felsenmauer zu kleben (über der Mitte des folgenden Bildes):

Das 'Chalet' als (seltenes) Beispiel einer 'romantischen' Industriebaute:

Das geheimnisvolle 'Chalet': Kein Ferienhäuschen.

Das folgende Luftbild von 1942 zeigt, dass die Abwurfhalde der oberen 3 Brücken und einer etwas weiter unten bestehenden Brücke - letztere heute bis auf das Geleise zugedeckt - über dem 'Chalet' endet. Unterhalb des 'Chalets' sind klare Spuren der ursprünglichen Schüttrohrleitung ab dem Chalet in Richtung schräg rechts zum Übertag-Sammelbecken ('Stausee') erkennbar und eine offene, noch ältere Schüttspur in gerader Fortsetzung der Spur oberhalb des Chalets. Das Chalet steht also auf einer ganz alten Schütt-Rinne. Westlich des 'Chalets' steht ein kleineres Gebäude, der erste Steinbrecher (I) von ganz ungefähr 1900. Schräg rechts unter diesem ersten Steinbrecher (I) [damit senkrecht unter dem Chalet] ist sogar ein Stück Rinne seiner Schüttrohr-Leitung Richtung Lochezen zu sehen, die um 1920 aufgegeben wurde, da die Aufgabe vom Chalet-Steinbrecher (II) übernommen wurde. Die 'Staumauer', an der das 'Chalet klebt', bzw. ihr dahinter liegendes Gesteinssammelbecken ist heute zu einer Plattform aufgefüllt. Um 1956 übernahm ein neuer Steinbrecher-Ost III hinter dem 'Chalet' im Berg drin die Aufgabe:

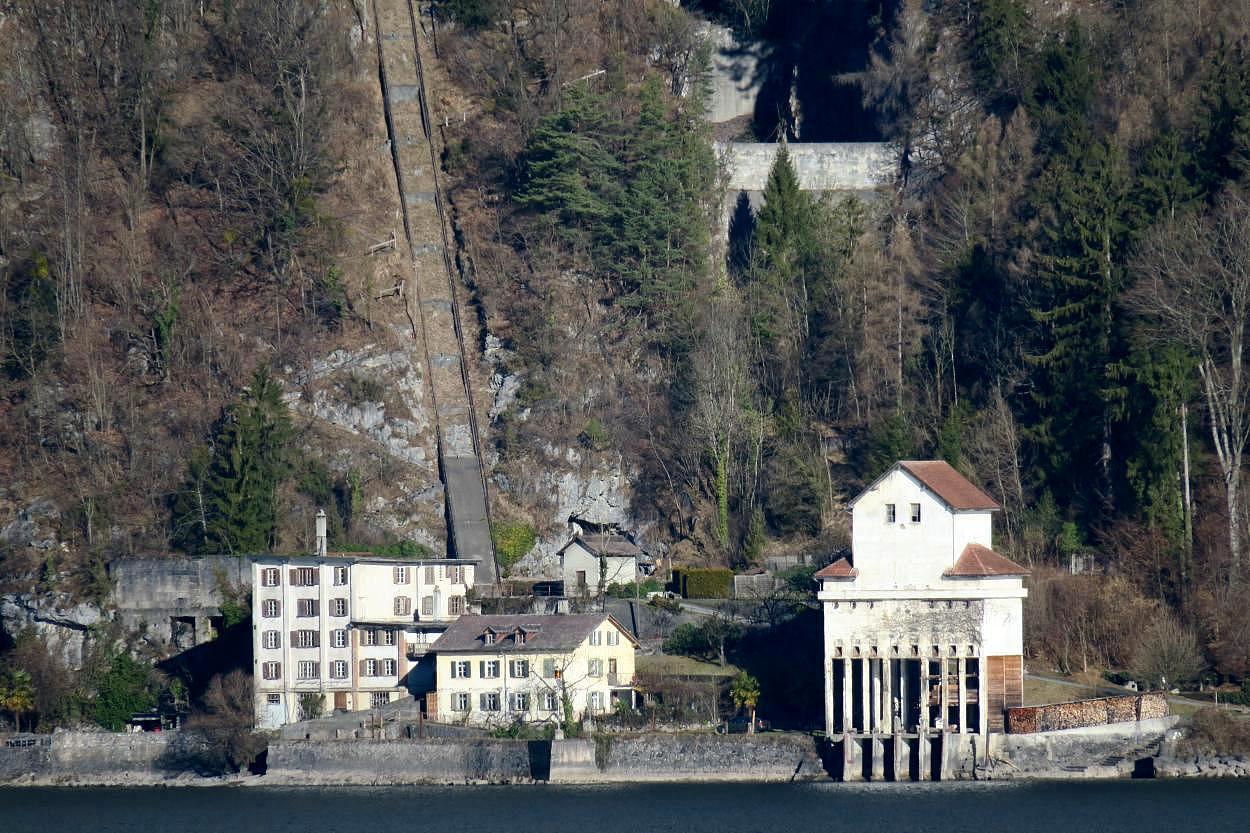

Seit 1956 führt im Zusammenhang mit dem Bau des Steinbrechers-Ost (Ersatz für Chalet-Steinbrecher) ein origineller Schrägaufzug vom See (Lochezen) zur Bergwerksanlage hinauf:

Bild: Bei der Bergstation.

Kurz-Video: Original-Schrägaufzug und Modell des Schrägaufzuges:

Bild: Bei der Bergstation.

Kurz-Video: Original-Schrägaufzug und Modell des Schrägaufzuges:

Das Modell ist im

Aufbaustadium in der

öffentlichen Modellbahn, les chemins de fer du Kaeserberg, in Granges-Paccot bei Freiburg.

Auf gut 2 km Geleise fahren um die 100 Züge in der Spuren H0 und H0m;

https://www.kaeserberg.ch/de/.

Einzelheiten und Bilder zu diesem Aufzug im Schweizer Seilbahn-Inventar. Die Jahreszahl [1898] des Bergbaubeginns unter Tag in der kurzen historischen Einleitung dort steht mit der entsprechenden Angabe in der Geschichtsbeschreibung [1863] auf dieser Webseite nur scheinbar im Widerspruch. Es ist eine Frage der Definition. Mit 1863 ist hier der Beginn des 'planmässigen' Bergbaues gemeint, während um 1898 maschinell stark aufgerüstet mit stark erhöhter Produktivität wirklich industriell gearbeitet wurde und man bereits vorhandene 'Löcher im Berg' (siehe Fotodoks weiter oben) durch Stollen weit in den Berg hinein fortsetzte. Und noch dies: Der im Seilbahninventar erwähnte 'unbekannte Hersteller' ist in Wirklichkeit werkeigenes Personal der CKU, das mit Material der Firma Von Roll den Schrägaufzug erbaut hat.

Von der Übertag-Bahn der Borner AG ist heute der Bahndamm bergwärts neben dem Strässchen noch grösstenteils zu sehen:

Die Westbahn (Seemühle Richtung Lochezen)

Es gab von der

Seemühle in Richtung Lochezen eine obere und eine untere Westbahn, die sich ungefähr auf halbem Weg vereinigten (siehe später unter Geschichte).

Bild: Der Bahndamm der unteren Westbahn in Richtung zur Seemühle. Die untere Westbahn steigt (links im Bild)

Bild: Der Bahndamm der unteren Westbahn in Richtung zur Seemühle. Die untere Westbahn steigt (links im Bild)

in einer Kurve aufwärts und verschwindet 'im Gebüsch' zur Weiche mit der oberen Westbahn.

Diese ansteigende Kurve links im folgenden Bild:

Weiter Richtung Lochezen sieht man vom Strässchen aus zeitweise - vor allem in der laubfreien Jahreszeit - noch Mauern des Bahndammes der

beiden Westbahnen:

Bild: Die obere Westbahn (rechts oben im Bild) wird von der unteren Westbahn aus sichtbar.

Bild: Die obere Westbahn (rechts oben im Bild) wird von der unteren Westbahn aus sichtbar.

Bild: Untere und obere Westbahn und ganz oben (ansatzweise) Ruinen beim Abwurfbereich 'Tunnel Mitte'.

Bild: Untere und obere Westbahn und ganz oben (ansatzweise) Ruinen beim Abwurfbereich 'Tunnel Mitte'.

Bild: Die untere Westbahn noch vor der Weiche zur oberen Westbahn.

Bild: Die untere Westbahn noch vor der Weiche zur oberen Westbahn.

Bild: Besonders schönes Teilstück der hier vereinigten Westbahnen

Bild: Besonders schönes Teilstück der hier vereinigten Westbahnen

Die Ostbahn

Drei Bilder 'Ostbahn' (Damm bergwärts neben dem Lochezen-Strässchen, Verbindung der Seemühle mit der Kaliforni):

Zwei Brücken sind noch intakt:

Bahnübergang: Hier überquerte der 'neue alte' Bruchweg die Ostbahn:

Die Stollenbahn-Brücke über den

Helgenbach, der bis 1904 etwas weiter oben die eigentliche

Seemühle antrieb:

Vom Schiffs-Verladesilo der CKU (Baujahr um 1920) steht heute noch der eigentliche Silo.

Das Förderband vom Übertagsilo ('Stausee') sowie die Rutschen zur Schiffs-Beladung - auf folgenden Fotos (1990er-Jahre) noch zu sehen - sind heute leider nicht mehr vorhanden:

Eine der zahlreichen rätselhaften Ruinen:

Vom oberen Teil des Bruchweges aus kann die Ruine des folgenden Bildes entdeckt werden;

Um Überreste einer Abwurfbrücke handelt es sich nicht. Auf folgender Siegfried-Karte befindet sich diese Ruine bei der Markierung 2, ein Stollenausgang ist aber bei Markierung 1 eingezeichnet, wo man heute an der Oberfläche allerdings keine Spuren mehr findet, jedoch für diese Stelle den gut sichtbaren verschütteten Stollen im Berg drin. Für einen Ausgangstollen bei der Markierung 2 ergibt ausserdem der Stollen-Plan keinen realistischen Sinn. Die Ruine steht direkt beim alten, fast nicht mehr erkennbaren Bruchweg. Wahrscheinlich hat sie mit der Seemühle gar keinen direkten Zusammenhang, sondern mit dem längst eingestellten Marmor-Abbau, in einer dessen Schütt-Rinnen sie steht. Die Ruine steht aber auch direkt auf dem alten Bruchweg. Ist es eine Stütze für eine Brücke über die Marmor/Holz-Riese?

Und noch dies: Nicht alle Stollen-Tunnelportale sind auf den Siegfriedkarten eingezeichnet. So fehlen die unteren beiden Stollenportale (bei der Seemühle unten) auf allen Karten-Ausgaben, obschon einer davon schon seit 1892 besteht/bestand. Das ist kein Fehler, sondern bedeutet ein sinnvolles System: Es ist wie bei 'Gasthäusern': Allein bzw. einsam im Gebirge stehende Gaststätten sind heute in Landeskarten generell ('als Rettungsinseln' bzw. Navigations-Punkte) eingezeicnnet und mit einem Fähnchen markiert, während es wenig sinnvoll wäre, jedes Dorfrestaurant derart einzuzeichnen. Aehnlich bei den Tunnels: Nur einsam in der Gegend stehende wurden eingezeichnet, nicht aber solche im Bereich eines Fabrikgebäudes.

Bei den nachfolgenden Landeskarten sind solche 'Klein-Objekte' dann allesamt der Generalisierung zum Opfer gefallen, u. a. weil auch wieder viel Neues in die Karten aufgenommen werden musste.

|

Weiter

[Zurück zur Eingangsseite]

Der folgende Foto- und Video-Beitrag von Peter und Valentin Schoch zeigt den sehr exponiert erreichbaren Einfülltrichter (heute verstopft) zum Steinbrecher. Der Weg dorthin ist KEIN Berg-Wanderweg sondern Kategorie blau/weiss.

Der folgende Foto- und Video-Beitrag von Peter und Valentin Schoch zeigt den sehr exponiert erreichbaren Einfülltrichter (heute verstopft) zum Steinbrecher. Der Weg dorthin ist KEIN Berg-Wanderweg sondern Kategorie blau/weiss.